音楽をいつまでも聴いていたい。

そんなヘッドホンがあるなら、それはきっとfinal DX6000かもしれません。

過剰な味付けも、派手な音作りもない。

オトノキワミ

オトノキワミただ、音楽本来の豊かさを静かに、けれど力強く伝えてくれる存在です!

- 標準機として長く使える

- 装着感がとても軽い

- 側圧が程良く痛くならない

- 滑らかな高域で低音の量感も十分ある

- ホールライクな生音場が聴ける

- 価格以上の音楽体験ができる

- 味気なく聴こえる可能性あり

- 鳴らし切るにはアンプの駆動力が必要

- Dシリーズのケーブルが使えない

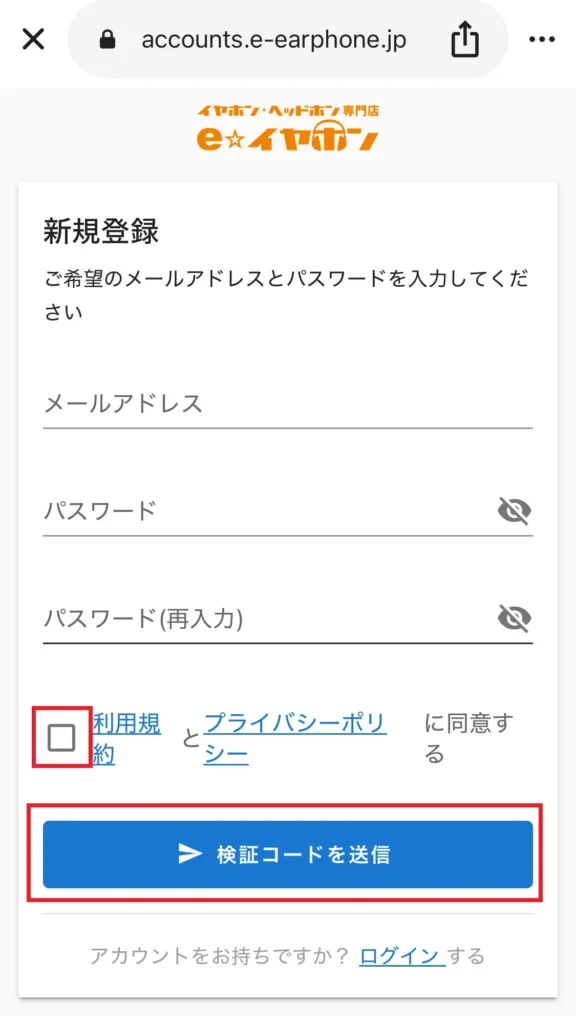

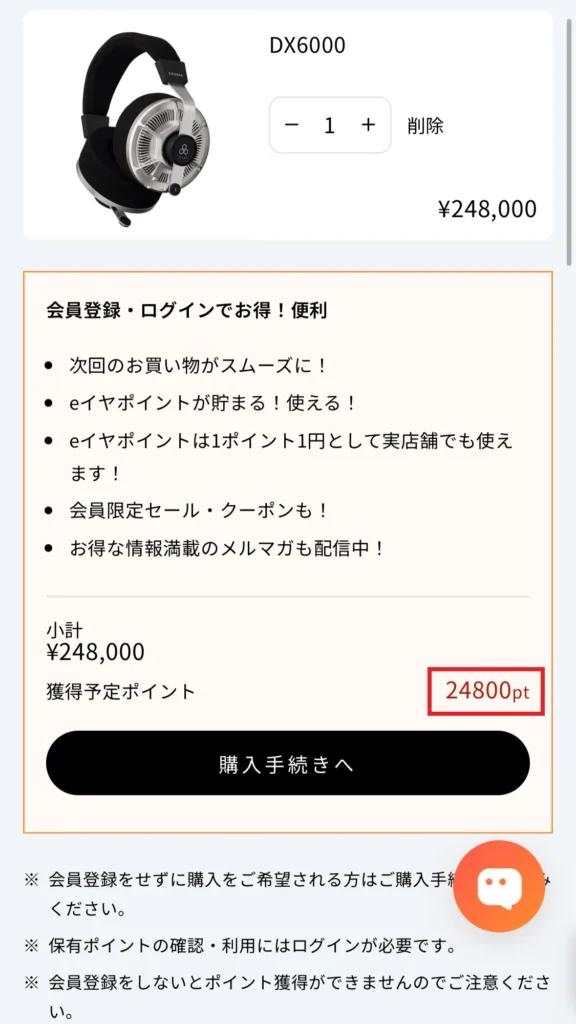

DX6000を実際に買うと248,000円です。

高額な買い物で失敗だけは避けたいもの。

- 値段に見合う音かどうか不安

- 手持ち機材との相性が分からない

- 自宅でじっくり比較できれば安心

これらを解消するために『オトノキワミ』でご用意しました⇓

当店の

からDX6000をご予約いただけます。

メールでのご予約はフォームをタップ

オトノキワミ

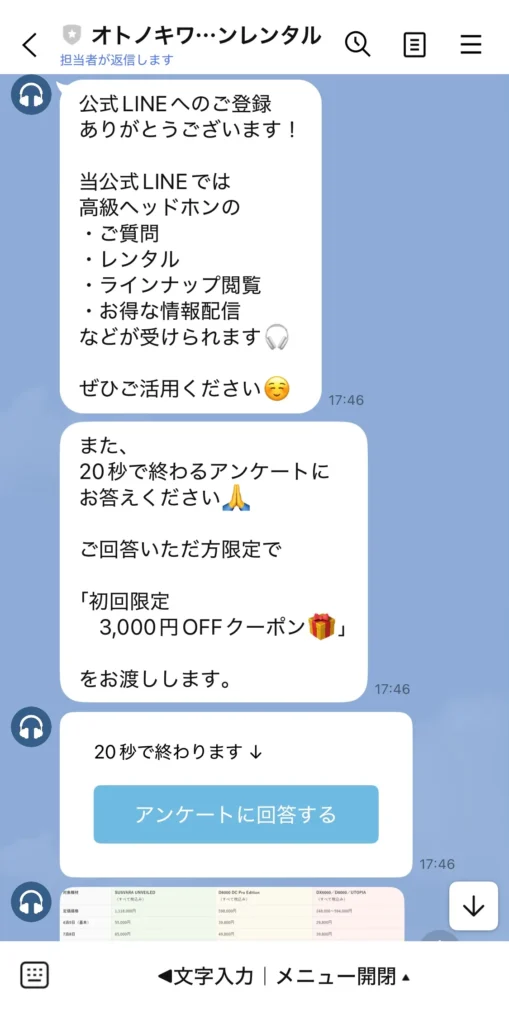

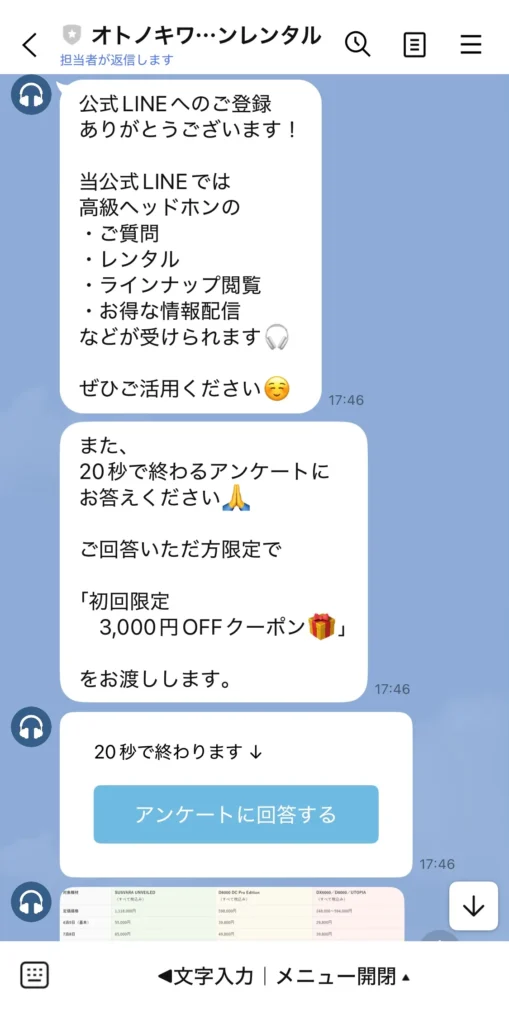

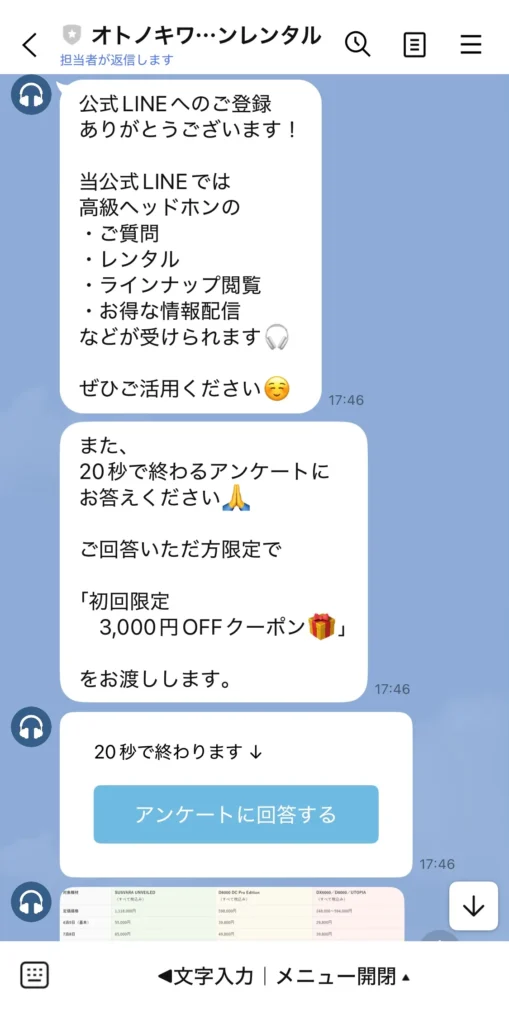

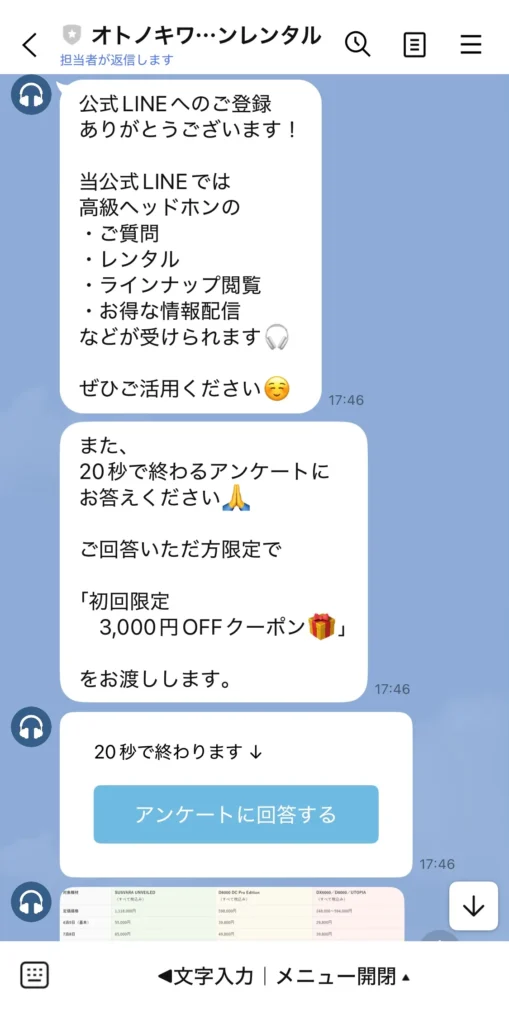

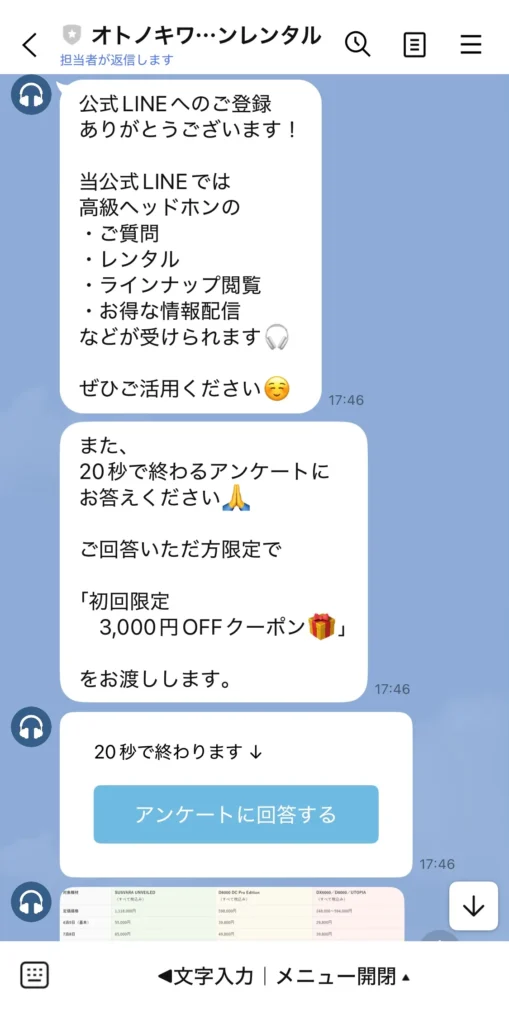

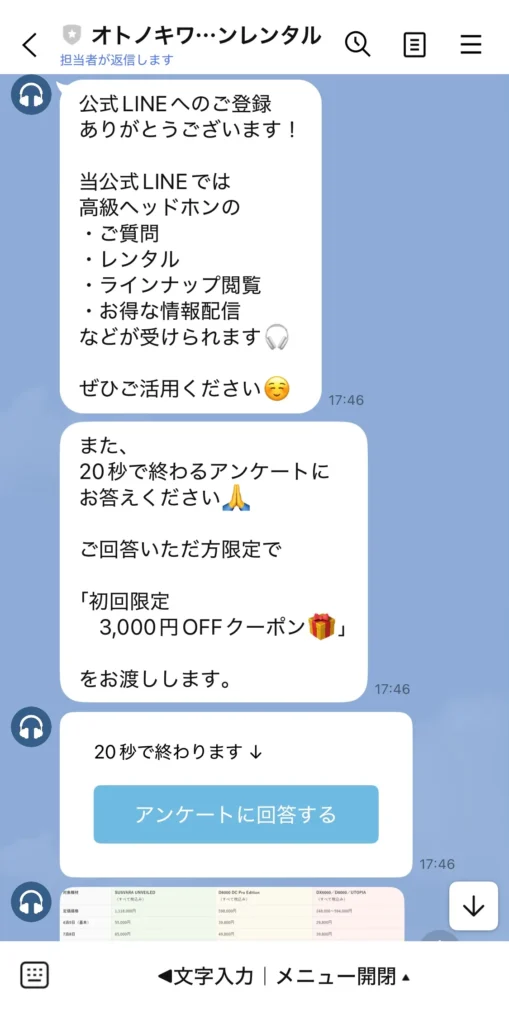

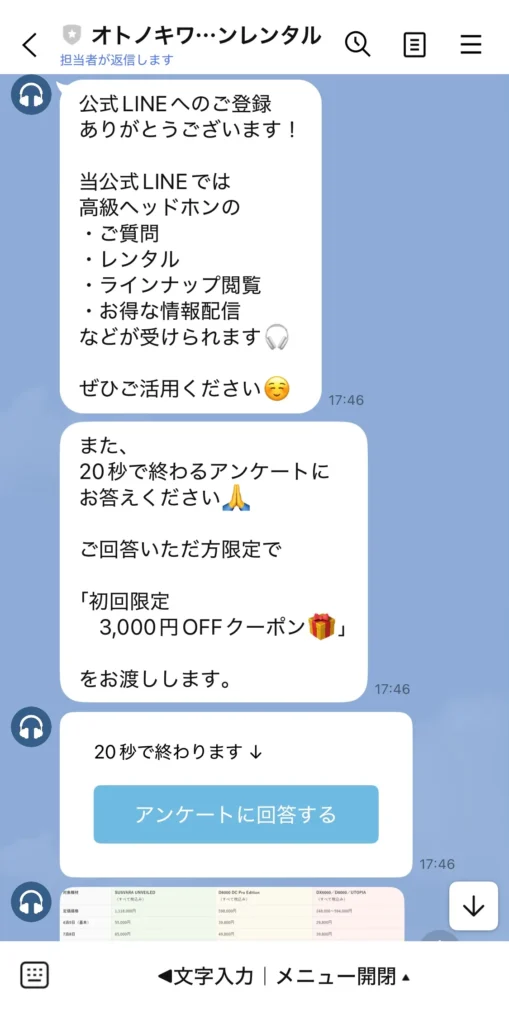

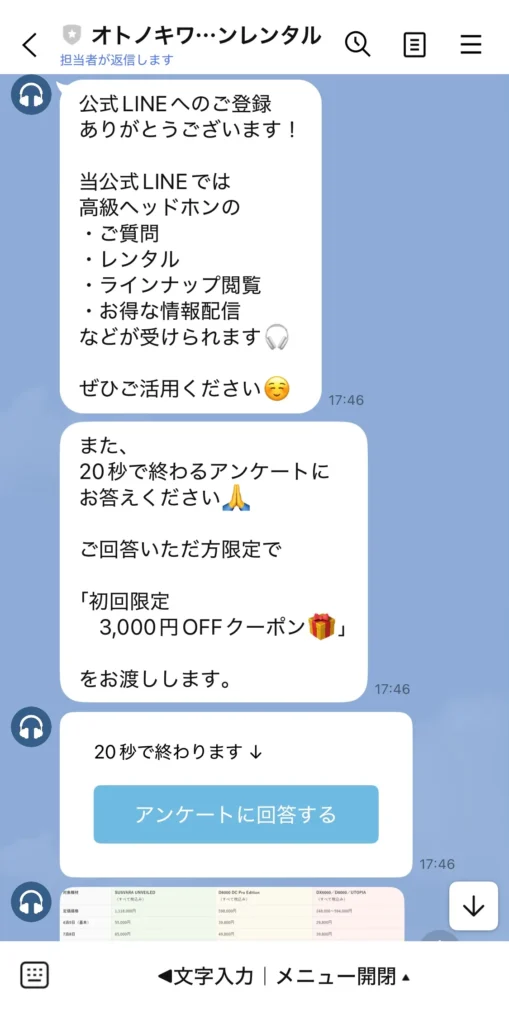

オトノキワミ初回LINE限定で【3,000円OFFクーポン】を配布しています!

レンタル後に新品購入された方は、一部費用を当店がキャッシュバックします。

メールでのご予約はコチラ(タップで開く)

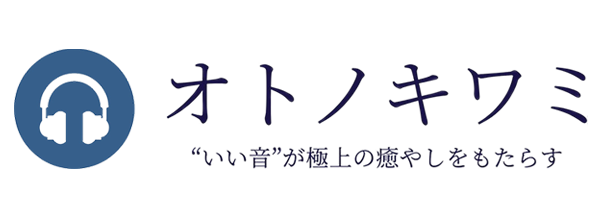

- SUSVARA UNVEILED

- final D8000 DC Pro Edition

- final D8000

- final DX6000

- FOCAL UTOPIA(初代)

- FOCAL STELLIA

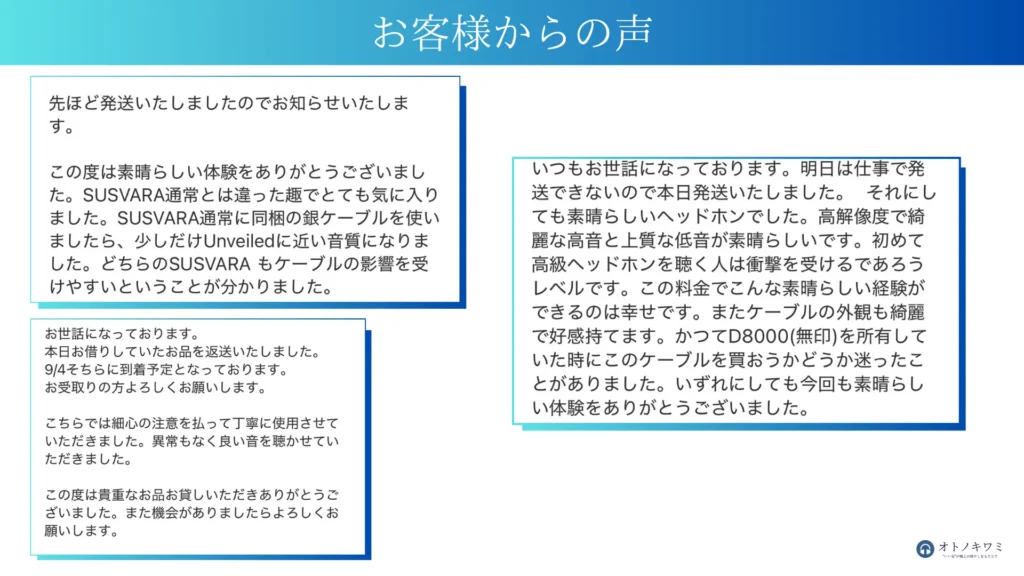

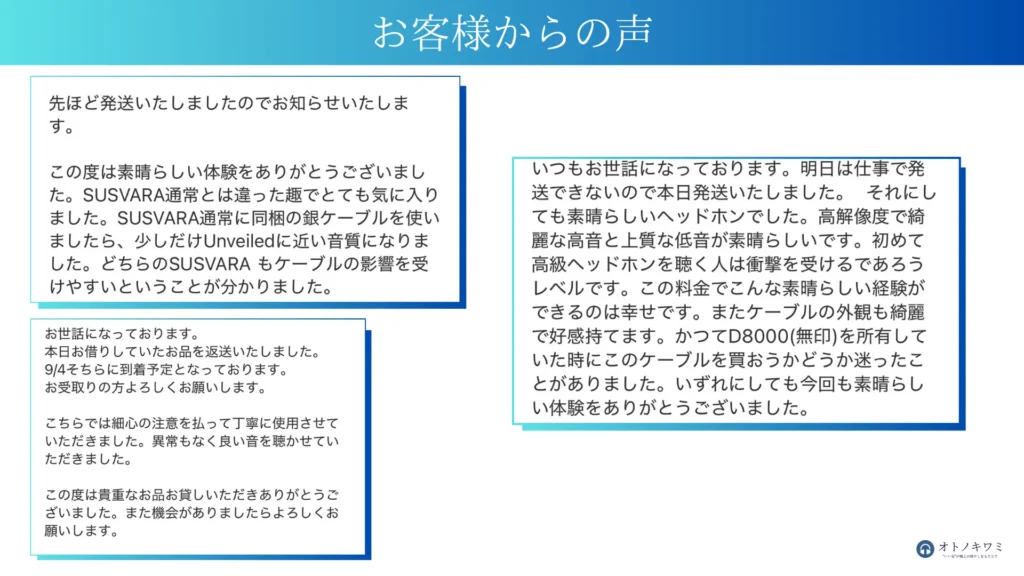

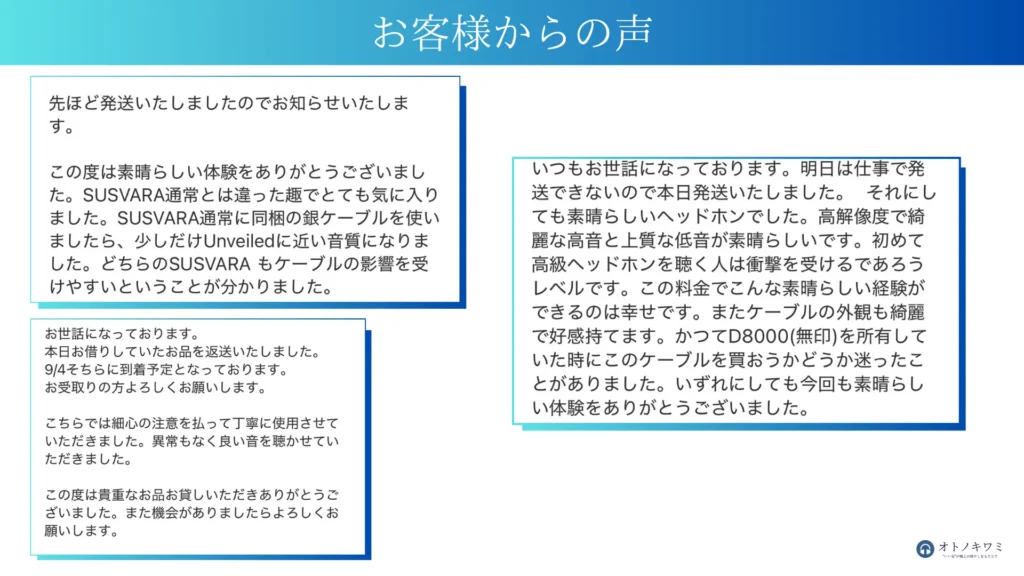

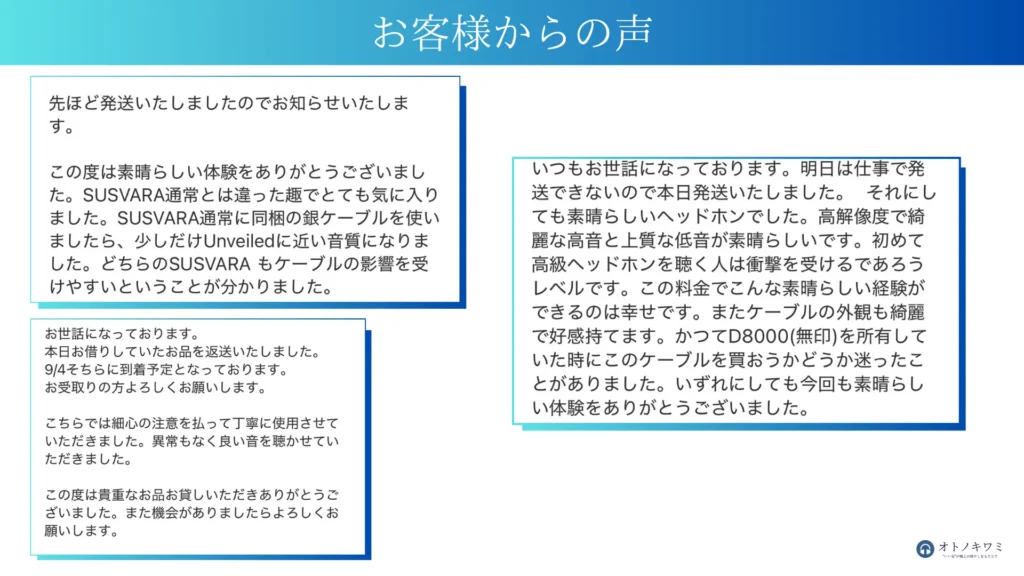

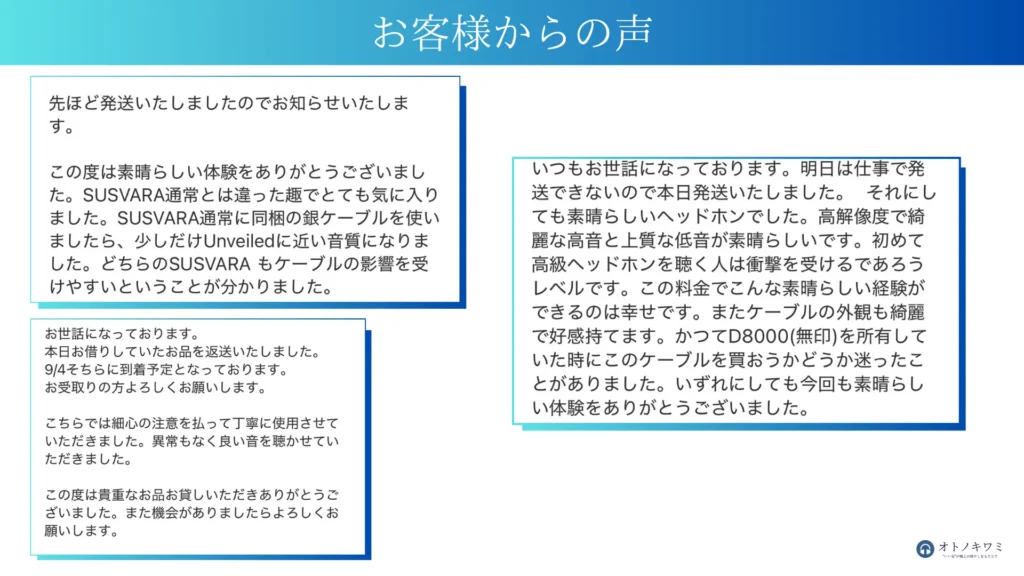

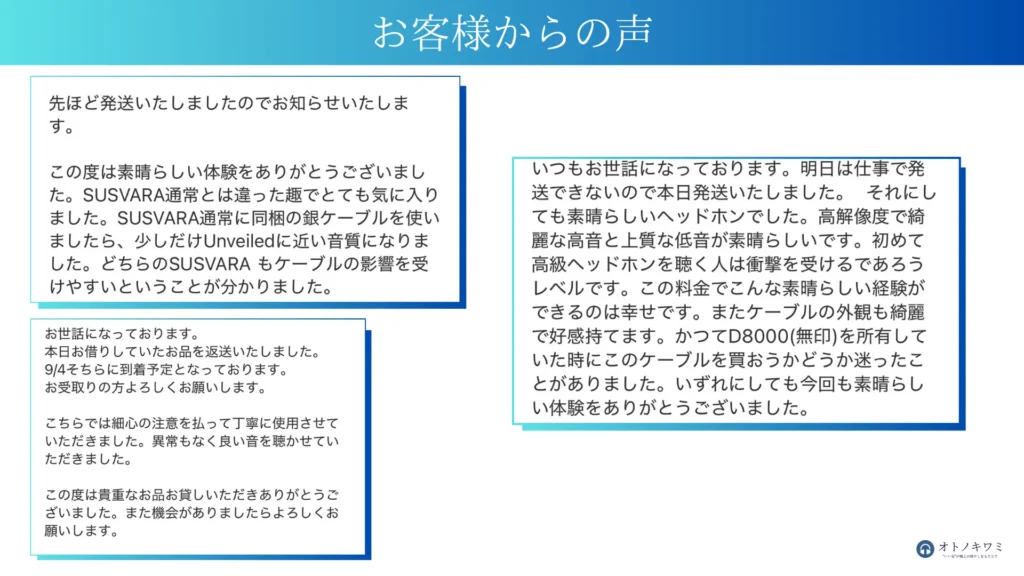

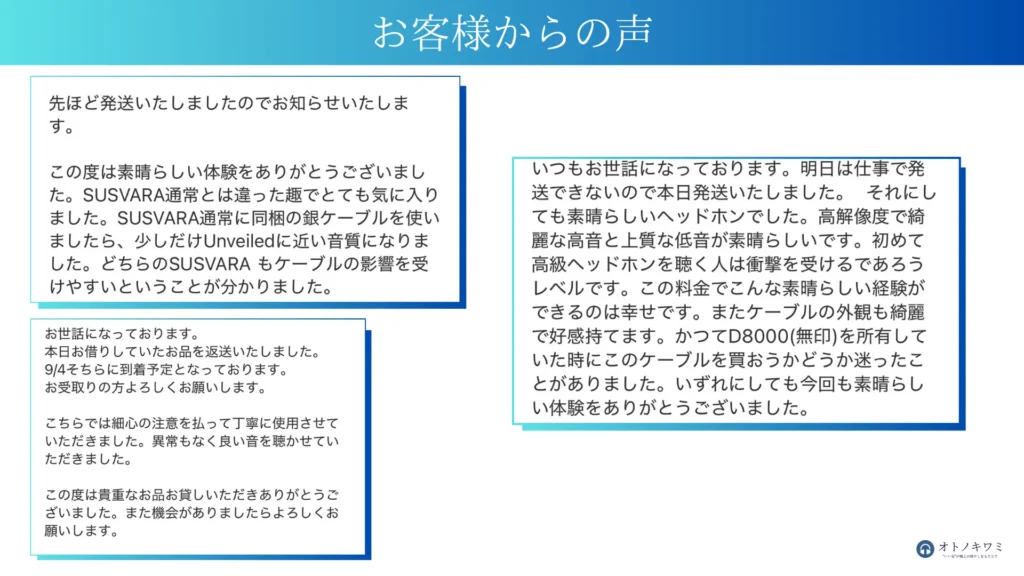

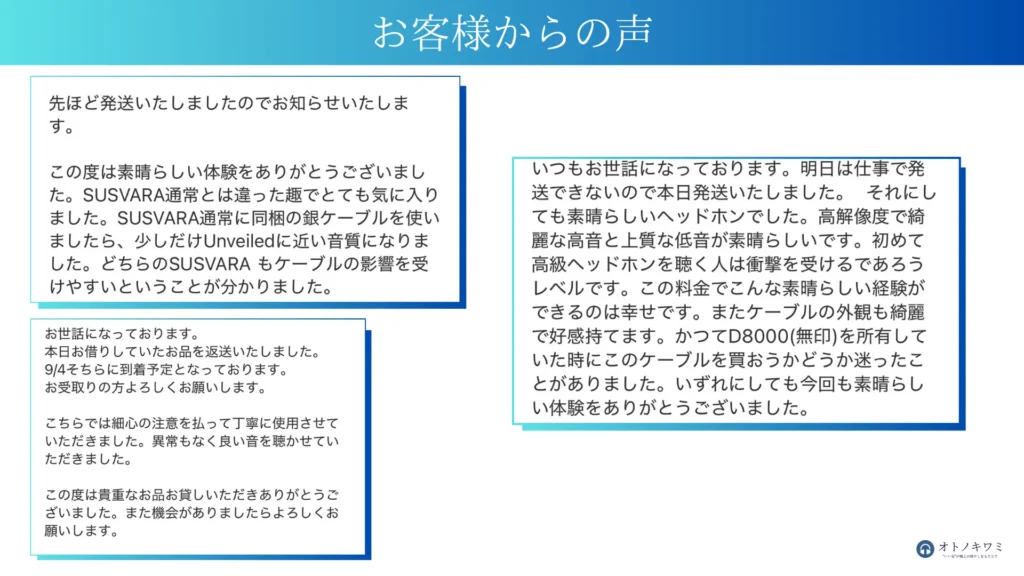

お客様からの声を見る(タップで開く)

レンタルご利用ガイド(タップで開く)

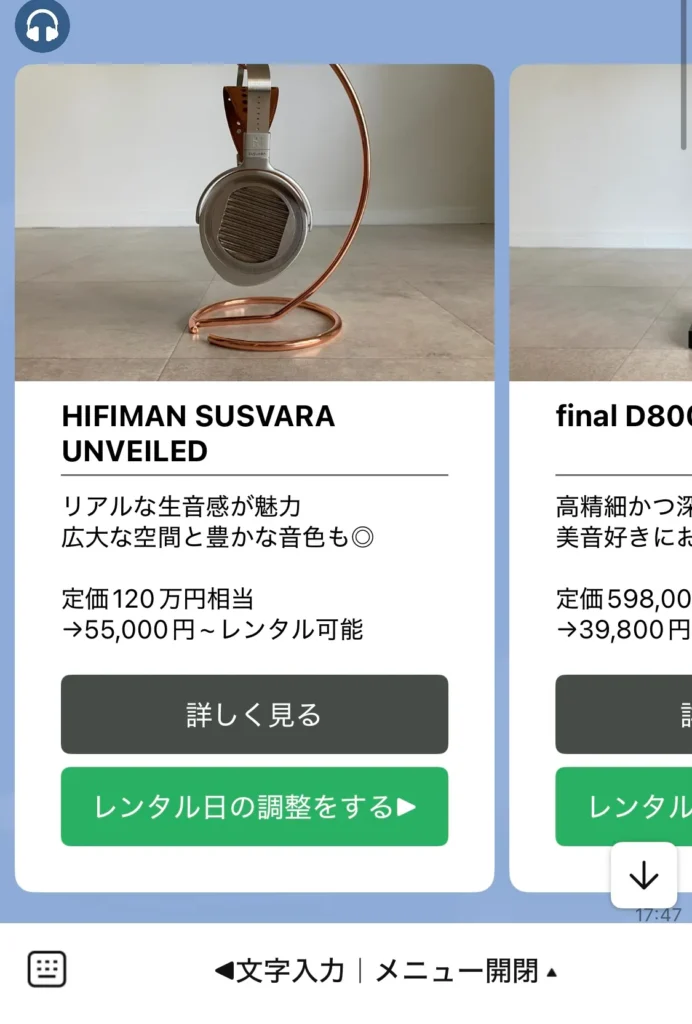

STEP1 お申し込み・お支払い

当サービスのレンタルは、

からお申込み可能です。

公式LINEに無料登録ください。

登録後、アンケート回答で3,000円OFFクーポンをプレゼントします。

メール対応希望の方は以下の「申込みフォーム」をご利用ください。

▼詳細ページ

- 至高プラン

- プレミアムプラン

- セレクト試聴プラン

ご入力いただいた情報を確認の上、問題なければそのまま発送手続きを開始いたします。

お支払いについて

運営側にて内容確認後、空き状況に問題がなければ

クレジットカード決済用の「請求書リンク(STORES)」をメールでお送りします。

- お支払いは事前決済(請求書経由のカード支払い)のみ対応

- 分割・銀行振込・代金引換はご利用いただけません

- VISA / Mastercard / JCB

- American Express / Diners Club / Discover

確認事項・お願い

- ご予約確定後のキャンセルは、原則としてお受けできません

- スケジュールや内容をご確認のうえ、お申し込みをお願いいたします

- 天災・配送トラブルなどやむを得ない事情がある場合は、個別にご相談ください

今後の流れ

- 決済完了後、運営より予約確定メールをお送りします

- 予約確定後、決済メールをご案内いたします

- 決済確認後、確定メールをご案内いたします

ご希望週に空きがない場合は、あらためて日程調整のご連絡を差し上げます。

STEP2 レンタル開始

レンタル期間は2泊3日からお選びいただけます。

お申し込み時にご指定いただいた開始希望日に、機材が到着するよう発送いたします。

発送について

- 配送業者:ヤマト宅急便 または 日本郵便

- ご希望の時間帯は、ご指定可能です

対応地域

全国対応です。

ただし、追加日数・追加料金を伴う個別対応が可能な場合もあります。

ご希望の場合は、事前にお問い合わせください。

レンタルQ&A(タップで開く)

サービス・対象者・料金について

- どんなサービスですか?

-

「オトノキワミ」は、全国対応の20万〜100万円クラスの高級ヘッドホンを、2泊3日から体験レンタルできるサービスです。

リケーブルを含むセット体験プランもご用意しています。

- レンタル料金はいくらか知りたいです

-

レンタル料金は以下を参照ください。

- ヘッドホンの状態が気になります

-

当サービスで扱うヘッドホンはすべて当方が新品で購入したものです。

多少の擦り傷はありますが、美品に近い状態でお届けします。

また、クリーニングも徹底しておりますので安心してご利用ください。

- どんな人におすすめですか?

-

以下のような方におすすめです。

- ハイエンドヘッドホンを本格的に試したい方

- 購入前にじっくり比較したい方

- 店舗での短時間試聴では納得できない方

- 地方在住で試聴機会が限られている方

- 自宅環境で落ち着いて音を確認したい方

- リケーブルや再生機器による音の変化に関心がある方

- オーディオ初心者でも利用できますか?

-

はい、ご安心ください。

接続方法や取り扱いに不安がある方には、事前にLINE/メール等でサポートを行っています。

初心者の方でも安心してご利用いただけます。

- 音楽制作などの現場使用も可能ですか?

-

はい、宅録・音楽制作・映像編集などの現場利用も歓迎しています。

※スタジオ設置・継続的な業務使用をご希望の場合は、別途お見積もり・契約書の締結をお願いすることがあります。

まずはお気軽にお問い合わせください。

- 法人・団体での申込みも可能ですか?

-

はい、法人名義・団体名義でのお申し込みにも対応しています。

スタジオ・制作会社・教育機関・イベント主催者等からのご利用を想定しています。

なお、高額機材のため、「受け取り・管理をされるご担当者様の身分証明書(個人名義)」のご提出をお願いしております。

- どこに住んでいてもレンタルできますか?

-

全国対応しております。

ただし、スケジュールや輸送条件によりご案内が異なりますので、まずはお気軽にお問い合わせからご相談ください。

申込み・本人確認・支払いについて

- 本人確認書類の提出は必須ですか?

-

はい。

高額機材の取り扱いにつき、すべてのお客様に本人確認書類の提出をお願いしています。

対象書類は以下のいずれかです。

- 運転免許証

- マイナンバーカード

加えて以下もご提出ください。

- 本人確認写真

ご提出方法は、公式LINEお申し込みフォーム内にてご案内いたします。

詳しくは「本人確認書類の提出について」をご覧ください。

- 法人・団体で申し込みの場合も本人確認書類は必要ですか?

-

はい。法人・団体名義でも、実際に受け取り・管理されるご担当者様の身分証明書をご提出いただいております。

なお、ご希望に応じて法人宛の請求書・納品書の発行も承ります。

- クレジットカード以外の支払い方法はありますか?

-

現在は、クレジットカード決済(一括払い)のみ対応しております。

※銀行振込・分割払い等には対応しておりません。

あらかじめご了承ください。

- 使用できるクレジットカードのブランドを教えてください。

-

以下の主要ブランドに対応しています。

- VISA

- MasterCard

- American Express

- JCB

※決済は「STORES予約」の決済システムを通じて、安全に処理されます。

- セキュリティが心配なのですが、カード情報は安全ですか?

-

はい、クレジットカード情報は当社では一切保持せず、STORES予約の決済代行システムにより厳重に管理されます。

SSL暗号化通信により安全性が確保されていますので、ご安心ください。

- 申し込み後に確認メールが届きません。

-

迷惑メールフォルダに振り分けられていないかご確認ください。

届いていない場合は、お手数ですがお問い合わせフォームからご連絡ください。

- 予約のキャンセルや日程変更はできますか?

-

申し訳ございません。

ご予約確定後のキャンセルおよび日程変更は一切お受けしておりません。

本サービスでは、予約と同時に「機材」と「貸出枠」を確保しているため、他のお客様へのご提供が難しくなります。

そのため、決済完了時点で契約が成立し、レンタル開始日前であっても、契約期間に応じた料金が発生いたします(返金不可)。

何卒ご理解・ご了承のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。

配送・受け取り・返却について

- 配送会社はどこですか?

-

ヤマト宅急便(宅急便コンパクトまたは通常便)または日本郵便(ゆうパック)にてお届けします。

機材のサイズやお届け先地域に応じて、最適な配送手段を当サービスにて選定いたします。

- 送料はかかりますか?

-

- 発送時の送料は当サービスが負担いたします

- 返却時の送料はお客様にご負担いただきます

返送方法や宛先は、機材に同封のご案内またはメールにてお知らせいたします。

- 北海道・沖縄などの地域でも利用できますか?

-

対応しております。

- 宅配ボックスでの受け取りは可能ですか?

-

恐れ入りますが、高額な精密機材のため、宅配ボックスでの受け取りに対応しておりません。

- 受け取りの時間指定はできますか?

-

可能です。

お申込み後に予約状況と合わせてお伺いいたします。

※地域や配送状況により、ご希望に添えない場合もございます。

- 商品の受け取りに実店舗へ行くことはできますか?

-

いいえ、当サービスは完全オンライン・宅配型のレンタルサービスです。

来店での受け渡しには対応しておりません。

- 返却が間に合わなかった場合はどうなりますか?

-

レンタル終了日の23:59までに返送手続きが完了しなかった場合、1日あたり20,000円(税込)の延滞料が発生します。

やむを得ない事情がある場合は、必ず事前にご相談ください。

- 返送先住所はどこですか?

-

機材に同封された返送用伝票に記載されています。

ご不明な場合はお問い合わせよりご連絡ください。

レンタル期間・延滞・複数利用について

- レンタル期間は何日ですか?

-

レンタル期間は2泊3日からお選びいただけます。

延長をご希望の場合は、次回予約の有無により対応可能なことがあります(要事前相談)。

延長料金は別途発生します。

プラン名 延長金(1日) 至高プラン ¥20,000 プレミアムプラン ¥15,000 セレクト視聴プラン ¥10,000 - 返却が遅れた場合はどうなりますか?

-

無断で返却が遅れた場合、1日ごとに20,000円(税込)の延滞料金が発生します。

著しい遅延や連絡不能が続いた場合は、商品の購入代金相当額を請求させていただく場合があります。

- 同時に複数のプランを申し込めますか?

-

原則として同一人物による複数同時申込は不可としています。

ただし、ご家族・ご友人と一緒に利用されるなど、特別な事情がある場合は事前にご相談ください。

- 継続的に利用したい場合はどうすればよいですか?

-

定期的なご利用や、次回の優先予約をご希望の方には、メールにて再レンタルのご案内をお送りしています。

継続利用をご検討の方は、お気軽にお問い合わせください。

機材の取り扱い・補償について

- 喫煙環境での使用はできますか?

-

喫煙環境でのご使用は固くお断りしております。

匂いやヤニ汚れが確認された場合は、クリーニングや部品交換にかかる実費をご請求させていただく場合があります。

快適な音響環境を保つため、ご理解とご協力をお願いいたします。

- 海辺や屋外イベントで使用できますか?

-

海辺・雨天・高湿度・温度変化の大きい環境での使用は禁止しております。

精密機器のため、適切な環境(ご自宅等)でのご利用をお願いいたします。

- 海辺や屋外イベントで使用できますか?

-

海辺・雨天・高湿度・気温差の激しい場所での使用は禁止しております。

精密機器のため、ご自宅など安定した環境でご使用ください。

- 自作のアンプや電源機器につないでもいいですか?

-

いいえ、自作機器との接続は禁止しております。

PSE認証など、安全性が確認された市販品をご使用ください。

自作機器による故障やトラブルは補償の対象外となります。

- 機材を破損してしまった場合はどうなりますか?

-

落下・水没・外装の破損などがあった場合は、速やかにご連絡ください。

自然故障や経年劣化は補償対象外ですが、故意・過失による破損は修理費または機材代・営業補填金をご請求させていただく場合があります。

- 紛失・盗難にあった場合は?

-

紛失・盗難・置き忘れなど、機材が返却できない場合は、購入価格相当額の全額負担・営業補填金をお願いしております。

外出時に持ち運ばないようご注意願います。

- 返却時の検品内容を教えてください

-

以下の4項目で貸出前・返却後の検品を行います。

- 匂い(タバコ・香水など)

- 汚れ・傷・破損

- 通電確認(正常動作するか)

- 音質(ノイズ・左右の音抜け等)

不備が確認された場合は、状況に応じて修理費や部品代をご請求することがあります。

- 故障していて使えませんでした

-

到着後24時間以内にご連絡ください。

状況に応じて、レンタル料の一部返金や代替品の再送など、誠実に対応いたします。

※「思った音が出ない」「期待していた音質と違う」など主観的な理由による返金は対応できませんので、ご了承ください。

機材の管理・クリーニングについて

- イヤーパッドやヘッドホンの衛生面が心配です。どのようにクリーニングされていますか?

-

オトノキワミでは、各機材の素材や構造に応じた専用ケア方法を採用しています。

メーカー・代理店推奨または素材に適した洗浄方法に従い、以下のような対応を行っています。

- イヤーパッドやヘッドバンドは、特殊ウエスで丁寧に除菌・拭き上げ

- 劣化や変色が見られた場合は、交換用パーツと即時交換

- 音質や装着感への影響が出ないよう、繊細な素材にも配慮した清掃を実施

安心してご利用いただけるよう、清潔な状態を常に維持しています。

- 喫煙環境で使用された機材はありますか?

-

いいえ、喫煙環境(紙巻き・電子タバコ含む)での使用は固く禁止しております。

万一、返却後にヤニ汚れや臭気が確認された場合は、以下の対応を行います。

- 清掃・脱臭費用(最大20,000円)の実費請求

- 次回貸出の品質保持のため、機材の一時運用停止

常に高いコンディションを保つため、ルールの遵守にご協力をお願いいたします。

- レンタル機材はすべて動作チェックされていますか?

-

はい。

すべての機材は貸出前に、以下の点検を行っています。

- 左右バランスの確認

- 端子接点・ケーブルの接触不良チェック

- ノイズや音抜けの有無の検査

- 平面磁界型など精密機材は、振動板の挙動も確認

音質・安全性の両面で問題がないことを確認のうえ、お届けしております。

- 自分でクリーニングして返却する必要はありますか?

-

いいえ、返却時のクリーニングは不要です。

当店で専門のメンテナンスを実施いたします。

ただし、明らかな水濡れや著しい汚れがある場合は、事前にご一報いただけますとスムーズに対応できます。

その他

- 領収書を発行してほしいのですが可能ですか?

-

はい、可能です。

お申し込み後にご案内するフォームにて「領収書希望」とご連絡ください。

PDF形式でメール送付いたします。

- レンタルした機材を購入することはできますか?

-

レンタル機材そのものの販売は行っておりません。

ただし、各製品の詳細レビュー記事を公式サイトで掲載しており、正規販売サイトへのリンクも案内しています。

購入をご検討の際は、そちらもあわせてご覧ください。

- レビューを投稿したいです

-

大歓迎です!

などでの投稿もお待ちしています。

「#オトノキワミ」などのハッシュタグをつけていただけると嬉しいです。

- 申込み後に確認メールが届きません

-

お申し込み直後に、当方より自動送信メールをお送りしています。

届かない場合は、以下をご確認ください。- 迷惑メールフォルダに入っていないか

- ご入力のメールアドレスに誤りがないか

それでも確認できない場合は、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください

- よくある質問以外で確認したいことがあるのですが?

-

ご不明点は、お問い合わせからお気軽にご相談ください。

個別にご対応いたします。

楽天やYahooショッピングでfinal DX6000 ![]() を見てみる⇩

を見てみる⇩

本記事では、final DX6000![]() の実機を使った音質レビューに加え、平面磁界型の「D8000 DC Pro Edition」や「FOCAL UTOPIA」と音質比較しました。

の実機を使った音質レビューに加え、平面磁界型の「D8000 DC Pro Edition」や「FOCAL UTOPIA」と音質比較しました。

動画で見たい方は以下からご覧ください。

final DX6000の概要

final DX6000の概要は以下のとおりです。

final DX6000の音質傾向

-

- 低域の量感

- 3

-

- 中域の厚み

- 3

-

- 高域の伸び

- 4

-

- 音場の広さ

- 4

-

- 定位の精度

- 4

| 製品名 | final DX6000 |

|---|---|

| ドライバー | ダイナミック型 (トランジェントコイルシステム搭載) |

| 感度 | 83dB |

| インピーダンス | 47Ω |

| ケーブル端子 | 3.5mm2極 |

| 質量 | 約363g(ケーブル除く) |

| メリット | 標準機として長く使える 装着感がとても軽い 側圧が程良く痛くならない 滑らかな高域で低音の量感も十分ある ホールライクな生音場が聴ける 価格以上の音楽体験ができる |

| デメリット | 味気なく聴こえる可能性あり Dシリーズのケーブルが使えない →リケーブルで代替可能 |

| おすすめ度 | |

| 視聴してみる | レンタルはこちら |

DX6000の付属品

- 製品保証書・取扱説明書

- バランス接続対応のOFCスリムケーブル(XLR端子/3m)

- 専用セミハードケーズ

DX6000には、持ち運びや保管時に安心な専用セミハードケースも付属。

日常使いから外出先でのリスニングまで、安心してDX6000を持ち出せます。

また、イヤーパッドは特殊なネジ固定式のため、交換時はメーカーサポートが必要ですが、その分、密着感と安定した音質を長期間維持できる設計になっています。

DX6000を実際に買うと248,000円です。

高額な買い物で失敗だけは避けたいもの。

- 値段に見合う音かどうか不安

- 手持ち機材との相性が分からない

- 自宅でじっくり比較できれば安心

これらを解消するために『オトノキワミ』でご用意しました⇓

当店の

からDX6000をご予約いただけます。

メールでのご予約はフォームをタップ

オトノキワミ

オトノキワミ初回LINE限定で【3,000円OFFクーポン】を配布しています!

レンタル後に新品購入された方は、一部費用を当店がキャッシュバックします。

メールでのご予約はコチラ(タップで開く)

- SUSVARA UNVEILED

- final D8000 DC Pro Edition

- final D8000

- final DX6000

- FOCAL UTOPIA(初代)

- FOCAL STELLIA

お客様からの声を見る(タップで開く)

レンタルご利用ガイド(タップで開く)

STEP1 お申し込み・お支払い

当サービスのレンタルは、

からお申込み可能です。

公式LINEに無料登録ください。

登録後、アンケート回答で3,000円OFFクーポンをプレゼントします。

メール対応希望の方は以下の「申込みフォーム」をご利用ください。

▼詳細ページ

- 至高プラン

- プレミアムプラン

- セレクト試聴プラン

ご入力いただいた情報を確認の上、問題なければそのまま発送手続きを開始いたします。

お支払いについて

運営側にて内容確認後、空き状況に問題がなければ

クレジットカード決済用の「請求書リンク(STORES)」をメールでお送りします。

- お支払いは事前決済(請求書経由のカード支払い)のみ対応

- 分割・銀行振込・代金引換はご利用いただけません

- VISA / Mastercard / JCB

- American Express / Diners Club / Discover

確認事項・お願い

- ご予約確定後のキャンセルは、原則としてお受けできません

- スケジュールや内容をご確認のうえ、お申し込みをお願いいたします

- 天災・配送トラブルなどやむを得ない事情がある場合は、個別にご相談ください

今後の流れ

- 決済完了後、運営より予約確定メールをお送りします

- 予約確定後、決済メールをご案内いたします

- 決済確認後、確定メールをご案内いたします

ご希望週に空きがない場合は、あらためて日程調整のご連絡を差し上げます。

STEP2 レンタル開始

レンタル期間は2泊3日からお選びいただけます。

お申し込み時にご指定いただいた開始希望日に、機材が到着するよう発送いたします。

発送について

- 配送業者:ヤマト宅急便 または 日本郵便

- ご希望の時間帯は、ご指定可能です

対応地域

全国対応です。

ただし、追加日数・追加料金を伴う個別対応が可能な場合もあります。

ご希望の場合は、事前にお問い合わせください。

レンタルQ&A(タップで開く)

サービス・対象者・料金について

- どんなサービスですか?

-

「オトノキワミ」は、全国対応の20万〜100万円クラスの高級ヘッドホンを、2泊3日から体験レンタルできるサービスです。

リケーブルを含むセット体験プランもご用意しています。

- レンタル料金はいくらか知りたいです

-

レンタル料金は以下を参照ください。

- ヘッドホンの状態が気になります

-

当サービスで扱うヘッドホンはすべて当方が新品で購入したものです。

多少の擦り傷はありますが、美品に近い状態でお届けします。

また、クリーニングも徹底しておりますので安心してご利用ください。

- どんな人におすすめですか?

-

以下のような方におすすめです。

- ハイエンドヘッドホンを本格的に試したい方

- 購入前にじっくり比較したい方

- 店舗での短時間試聴では納得できない方

- 地方在住で試聴機会が限られている方

- 自宅環境で落ち着いて音を確認したい方

- リケーブルや再生機器による音の変化に関心がある方

- オーディオ初心者でも利用できますか?

-

はい、ご安心ください。

接続方法や取り扱いに不安がある方には、事前にLINE/メール等でサポートを行っています。

初心者の方でも安心してご利用いただけます。

- 音楽制作などの現場使用も可能ですか?

-

はい、宅録・音楽制作・映像編集などの現場利用も歓迎しています。

※スタジオ設置・継続的な業務使用をご希望の場合は、別途お見積もり・契約書の締結をお願いすることがあります。

まずはお気軽にお問い合わせください。

- 法人・団体での申込みも可能ですか?

-

はい、法人名義・団体名義でのお申し込みにも対応しています。

スタジオ・制作会社・教育機関・イベント主催者等からのご利用を想定しています。

なお、高額機材のため、「受け取り・管理をされるご担当者様の身分証明書(個人名義)」のご提出をお願いしております。

- どこに住んでいてもレンタルできますか?

-

全国対応しております。

ただし、スケジュールや輸送条件によりご案内が異なりますので、まずはお気軽にお問い合わせからご相談ください。

申込み・本人確認・支払いについて

- 本人確認書類の提出は必須ですか?

-

はい。

高額機材の取り扱いにつき、すべてのお客様に本人確認書類の提出をお願いしています。

対象書類は以下のいずれかです。

- 運転免許証

- マイナンバーカード

加えて以下もご提出ください。

- 本人確認写真

ご提出方法は、公式LINEお申し込みフォーム内にてご案内いたします。

詳しくは「本人確認書類の提出について」をご覧ください。

- 法人・団体で申し込みの場合も本人確認書類は必要ですか?

-

はい。法人・団体名義でも、実際に受け取り・管理されるご担当者様の身分証明書をご提出いただいております。

なお、ご希望に応じて法人宛の請求書・納品書の発行も承ります。

- クレジットカード以外の支払い方法はありますか?

-

現在は、クレジットカード決済(一括払い)のみ対応しております。

※銀行振込・分割払い等には対応しておりません。

あらかじめご了承ください。

- 使用できるクレジットカードのブランドを教えてください。

-

以下の主要ブランドに対応しています。

- VISA

- MasterCard

- American Express

- JCB

※決済は「STORES予約」の決済システムを通じて、安全に処理されます。

- セキュリティが心配なのですが、カード情報は安全ですか?

-

はい、クレジットカード情報は当社では一切保持せず、STORES予約の決済代行システムにより厳重に管理されます。

SSL暗号化通信により安全性が確保されていますので、ご安心ください。

- 申し込み後に確認メールが届きません。

-

迷惑メールフォルダに振り分けられていないかご確認ください。

届いていない場合は、お手数ですがお問い合わせフォームからご連絡ください。

- 予約のキャンセルや日程変更はできますか?

-

申し訳ございません。

ご予約確定後のキャンセルおよび日程変更は一切お受けしておりません。

本サービスでは、予約と同時に「機材」と「貸出枠」を確保しているため、他のお客様へのご提供が難しくなります。

そのため、決済完了時点で契約が成立し、レンタル開始日前であっても、契約期間に応じた料金が発生いたします(返金不可)。

何卒ご理解・ご了承のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。

配送・受け取り・返却について

- 配送会社はどこですか?

-

ヤマト宅急便(宅急便コンパクトまたは通常便)または日本郵便(ゆうパック)にてお届けします。

機材のサイズやお届け先地域に応じて、最適な配送手段を当サービスにて選定いたします。

- 送料はかかりますか?

-

- 発送時の送料は当サービスが負担いたします

- 返却時の送料はお客様にご負担いただきます

返送方法や宛先は、機材に同封のご案内またはメールにてお知らせいたします。

- 北海道・沖縄などの地域でも利用できますか?

-

対応しております。

- 宅配ボックスでの受け取りは可能ですか?

-

恐れ入りますが、高額な精密機材のため、宅配ボックスでの受け取りに対応しておりません。

- 受け取りの時間指定はできますか?

-

可能です。

お申込み後に予約状況と合わせてお伺いいたします。

※地域や配送状況により、ご希望に添えない場合もございます。

- 商品の受け取りに実店舗へ行くことはできますか?

-

いいえ、当サービスは完全オンライン・宅配型のレンタルサービスです。

来店での受け渡しには対応しておりません。

- 返却が間に合わなかった場合はどうなりますか?

-

レンタル終了日の23:59までに返送手続きが完了しなかった場合、1日あたり20,000円(税込)の延滞料が発生します。

やむを得ない事情がある場合は、必ず事前にご相談ください。

- 返送先住所はどこですか?

-

機材に同封された返送用伝票に記載されています。

ご不明な場合はお問い合わせよりご連絡ください。

レンタル期間・延滞・複数利用について

- レンタル期間は何日ですか?

-

レンタル期間は2泊3日からお選びいただけます。

延長をご希望の場合は、次回予約の有無により対応可能なことがあります(要事前相談)。

延長料金は別途発生します。

プラン名 延長金(1日) 至高プラン ¥20,000 プレミアムプラン ¥15,000 セレクト視聴プラン ¥10,000 - 返却が遅れた場合はどうなりますか?

-

無断で返却が遅れた場合、1日ごとに20,000円(税込)の延滞料金が発生します。

著しい遅延や連絡不能が続いた場合は、商品の購入代金相当額を請求させていただく場合があります。

- 同時に複数のプランを申し込めますか?

-

原則として同一人物による複数同時申込は不可としています。

ただし、ご家族・ご友人と一緒に利用されるなど、特別な事情がある場合は事前にご相談ください。

- 継続的に利用したい場合はどうすればよいですか?

-

定期的なご利用や、次回の優先予約をご希望の方には、メールにて再レンタルのご案内をお送りしています。

継続利用をご検討の方は、お気軽にお問い合わせください。

機材の取り扱い・補償について

- 喫煙環境での使用はできますか?

-

喫煙環境でのご使用は固くお断りしております。

匂いやヤニ汚れが確認された場合は、クリーニングや部品交換にかかる実費をご請求させていただく場合があります。

快適な音響環境を保つため、ご理解とご協力をお願いいたします。

- 海辺や屋外イベントで使用できますか?

-

海辺・雨天・高湿度・温度変化の大きい環境での使用は禁止しております。

精密機器のため、適切な環境(ご自宅等)でのご利用をお願いいたします。

- 海辺や屋外イベントで使用できますか?

-

海辺・雨天・高湿度・気温差の激しい場所での使用は禁止しております。

精密機器のため、ご自宅など安定した環境でご使用ください。

- 自作のアンプや電源機器につないでもいいですか?

-

いいえ、自作機器との接続は禁止しております。

PSE認証など、安全性が確認された市販品をご使用ください。

自作機器による故障やトラブルは補償の対象外となります。

- 機材を破損してしまった場合はどうなりますか?

-

落下・水没・外装の破損などがあった場合は、速やかにご連絡ください。

自然故障や経年劣化は補償対象外ですが、故意・過失による破損は修理費または機材代・営業補填金をご請求させていただく場合があります。

- 紛失・盗難にあった場合は?

-

紛失・盗難・置き忘れなど、機材が返却できない場合は、購入価格相当額の全額負担・営業補填金をお願いしております。

外出時に持ち運ばないようご注意願います。

- 返却時の検品内容を教えてください

-

以下の4項目で貸出前・返却後の検品を行います。

- 匂い(タバコ・香水など)

- 汚れ・傷・破損

- 通電確認(正常動作するか)

- 音質(ノイズ・左右の音抜け等)

不備が確認された場合は、状況に応じて修理費や部品代をご請求することがあります。

- 故障していて使えませんでした

-

到着後24時間以内にご連絡ください。

状況に応じて、レンタル料の一部返金や代替品の再送など、誠実に対応いたします。

※「思った音が出ない」「期待していた音質と違う」など主観的な理由による返金は対応できませんので、ご了承ください。

機材の管理・クリーニングについて

- イヤーパッドやヘッドホンの衛生面が心配です。どのようにクリーニングされていますか?

-

オトノキワミでは、各機材の素材や構造に応じた専用ケア方法を採用しています。

メーカー・代理店推奨または素材に適した洗浄方法に従い、以下のような対応を行っています。

- イヤーパッドやヘッドバンドは、特殊ウエスで丁寧に除菌・拭き上げ

- 劣化や変色が見られた場合は、交換用パーツと即時交換

- 音質や装着感への影響が出ないよう、繊細な素材にも配慮した清掃を実施

安心してご利用いただけるよう、清潔な状態を常に維持しています。

- 喫煙環境で使用された機材はありますか?

-

いいえ、喫煙環境(紙巻き・電子タバコ含む)での使用は固く禁止しております。

万一、返却後にヤニ汚れや臭気が確認された場合は、以下の対応を行います。

- 清掃・脱臭費用(最大20,000円)の実費請求

- 次回貸出の品質保持のため、機材の一時運用停止

常に高いコンディションを保つため、ルールの遵守にご協力をお願いいたします。

- レンタル機材はすべて動作チェックされていますか?

-

はい。

すべての機材は貸出前に、以下の点検を行っています。

- 左右バランスの確認

- 端子接点・ケーブルの接触不良チェック

- ノイズや音抜けの有無の検査

- 平面磁界型など精密機材は、振動板の挙動も確認

音質・安全性の両面で問題がないことを確認のうえ、お届けしております。

- 自分でクリーニングして返却する必要はありますか?

-

いいえ、返却時のクリーニングは不要です。

当店で専門のメンテナンスを実施いたします。

ただし、明らかな水濡れや著しい汚れがある場合は、事前にご一報いただけますとスムーズに対応できます。

その他

- 領収書を発行してほしいのですが可能ですか?

-

はい、可能です。

お申し込み後にご案内するフォームにて「領収書希望」とご連絡ください。

PDF形式でメール送付いたします。

- レンタルした機材を購入することはできますか?

-

レンタル機材そのものの販売は行っておりません。

ただし、各製品の詳細レビュー記事を公式サイトで掲載しており、正規販売サイトへのリンクも案内しています。

購入をご検討の際は、そちらもあわせてご覧ください。

- レビューを投稿したいです

-

大歓迎です!

などでの投稿もお待ちしています。

「#オトノキワミ」などのハッシュタグをつけていただけると嬉しいです。

- 申込み後に確認メールが届きません

-

お申し込み直後に、当方より自動送信メールをお送りしています。

届かない場合は、以下をご確認ください。- 迷惑メールフォルダに入っていないか

- ご入力のメールアドレスに誤りがないか

それでも確認できない場合は、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください

- よくある質問以外で確認したいことがあるのですが?

-

ご不明点は、お問い合わせからお気軽にご相談ください。

個別にご対応いたします。

楽天やYahooショッピングでfinal DX6000 ![]() を見てみる⇩

を見てみる⇩

final DX6000を徹底レビュー!D8000 DC Pro Editionと比較

final DX6000と同社のD8000 DC Pro Editionを比較しました。

ハウジング構造やケーブル仕様といったポイントを中心に、違いをくわしく掘り下げていきます。

開口部が多いハウジング構造

DX6000最大の特徴のひとつが、開放感を極限まで追求したハウジングデザインです。

中のドライバーがほぼ宙に浮いており、振動板の前後も通気性を確保。

非常に開放感を実現したサウンドで、低域もしっかり鳴らせるのが魅力。

一方、D8000 DC Pro Editionも開口率を大幅に向上させた設計です。

ウォーム寄りな音の広がりを求めるならDX6000、精密な空間描写を求めるならD8000 DC Pro Editionが向いています。

和紙を使用した特殊生地イヤーパッド

イヤーパッドには、finalが新たに開発した特殊生地を採用。

表面素材に和紙を用いることで、ドライな触り心地と高い耐久性を両立。

通気性にも優れ、ハウジングの開放感を最大限に活かす役割を果たしています。

両機ともに同じ材質、厚みのイヤーパッドになり、快適なリスニングを得られます。

本体重量と装着感

| モデル名 | 本体重量 | 装着感の特徴 |

|---|---|---|

DX6000 | 約363g(ケーブル除く) |

|

D8000 DC Pro Edition | 約431g |

|

DX6000の重量は約363g。

DC Pro Editionより68g軽いです。

装着した瞬間にその快適さを実感でき、軽さに加え、ヘッドバンドやイヤーパッドの設計も絶妙なバランス。

オトノキワミ

オトノキワミ長時間リスニングでも疲れを感じにくいのが特徴です。

一方、D8000 DC Pro Editionは若干重量感があり、長時間使用していると首が疲れることも。

リラックスして聴きたいなら、DX6000の軽るさは大きな魅力となるでしょう。

ケーブルと端子仕様の違い

DX6000には、専用設計されたOFC(無酸素銅)スリムケーブルが付属。

端子はXLR仕様で、バランス接続によりノイズを抑え、広大な音場を最大限に引き出します。

ケーブルの取り回しは軽やかで、線径も約8mmと太く、信号をダイレクトに伝達。

D8000 DC Pro Editionは独自のロッキング機構が備わっており、対してDX6000は通常の3.5mm2極となります。

DX6000を実際に買うと248,000円です。

高額な買い物で失敗だけは避けたいもの。

- 値段に見合う音かどうか不安

- 手持ち機材との相性が分からない

- 自宅でじっくり比較できれば安心

これらを解消するために『オトノキワミ』でご用意しました⇓

当店の

からDX6000をご予約いただけます。

メールでのご予約はフォームをタップ

オトノキワミ

オトノキワミ初回LINE限定で【3,000円OFFクーポン】を配布しています!

レンタル後に新品購入された方は、一部費用を当店がキャッシュバックします。

メールでのご予約はコチラ(タップで開く)

- SUSVARA UNVEILED

- final D8000 DC Pro Edition

- final D8000

- final DX6000

- FOCAL UTOPIA(初代)

- FOCAL STELLIA

お客様からの声を見る(タップで開く)

レンタルご利用ガイド(タップで開く)

STEP1 お申し込み・お支払い

当サービスのレンタルは、

からお申込み可能です。

公式LINEに無料登録ください。

登録後、アンケート回答で3,000円OFFクーポンをプレゼントします。

メール対応希望の方は以下の「申込みフォーム」をご利用ください。

▼詳細ページ

- 至高プラン

- プレミアムプラン

- セレクト試聴プラン

ご入力いただいた情報を確認の上、問題なければそのまま発送手続きを開始いたします。

お支払いについて

運営側にて内容確認後、空き状況に問題がなければ

クレジットカード決済用の「請求書リンク(STORES)」をメールでお送りします。

- お支払いは事前決済(請求書経由のカード支払い)のみ対応

- 分割・銀行振込・代金引換はご利用いただけません

- VISA / Mastercard / JCB

- American Express / Diners Club / Discover

確認事項・お願い

- ご予約確定後のキャンセルは、原則としてお受けできません

- スケジュールや内容をご確認のうえ、お申し込みをお願いいたします

- 天災・配送トラブルなどやむを得ない事情がある場合は、個別にご相談ください

今後の流れ

- 決済完了後、運営より予約確定メールをお送りします

- 予約確定後、決済メールをご案内いたします

- 決済確認後、確定メールをご案内いたします

ご希望週に空きがない場合は、あらためて日程調整のご連絡を差し上げます。

STEP2 レンタル開始

レンタル期間は2泊3日からお選びいただけます。

お申し込み時にご指定いただいた開始希望日に、機材が到着するよう発送いたします。

発送について

- 配送業者:ヤマト宅急便 または 日本郵便

- ご希望の時間帯は、ご指定可能です

対応地域

全国対応です。

ただし、追加日数・追加料金を伴う個別対応が可能な場合もあります。

ご希望の場合は、事前にお問い合わせください。

レンタルQ&A(タップで開く)

サービス・対象者・料金について

- どんなサービスですか?

-

「オトノキワミ」は、全国対応の20万〜100万円クラスの高級ヘッドホンを、2泊3日から体験レンタルできるサービスです。

リケーブルを含むセット体験プランもご用意しています。

- レンタル料金はいくらか知りたいです

-

レンタル料金は以下を参照ください。

- ヘッドホンの状態が気になります

-

当サービスで扱うヘッドホンはすべて当方が新品で購入したものです。

多少の擦り傷はありますが、美品に近い状態でお届けします。

また、クリーニングも徹底しておりますので安心してご利用ください。

- どんな人におすすめですか?

-

以下のような方におすすめです。

- ハイエンドヘッドホンを本格的に試したい方

- 購入前にじっくり比較したい方

- 店舗での短時間試聴では納得できない方

- 地方在住で試聴機会が限られている方

- 自宅環境で落ち着いて音を確認したい方

- リケーブルや再生機器による音の変化に関心がある方

- オーディオ初心者でも利用できますか?

-

はい、ご安心ください。

接続方法や取り扱いに不安がある方には、事前にLINE/メール等でサポートを行っています。

初心者の方でも安心してご利用いただけます。

- 音楽制作などの現場使用も可能ですか?

-

はい、宅録・音楽制作・映像編集などの現場利用も歓迎しています。

※スタジオ設置・継続的な業務使用をご希望の場合は、別途お見積もり・契約書の締結をお願いすることがあります。

まずはお気軽にお問い合わせください。

- 法人・団体での申込みも可能ですか?

-

はい、法人名義・団体名義でのお申し込みにも対応しています。

スタジオ・制作会社・教育機関・イベント主催者等からのご利用を想定しています。

なお、高額機材のため、「受け取り・管理をされるご担当者様の身分証明書(個人名義)」のご提出をお願いしております。

- どこに住んでいてもレンタルできますか?

-

全国対応しております。

ただし、スケジュールや輸送条件によりご案内が異なりますので、まずはお気軽にお問い合わせからご相談ください。

申込み・本人確認・支払いについて

- 本人確認書類の提出は必須ですか?

-

はい。

高額機材の取り扱いにつき、すべてのお客様に本人確認書類の提出をお願いしています。

対象書類は以下のいずれかです。

- 運転免許証

- マイナンバーカード

加えて以下もご提出ください。

- 本人確認写真

ご提出方法は、公式LINEお申し込みフォーム内にてご案内いたします。

詳しくは「本人確認書類の提出について」をご覧ください。

- 法人・団体で申し込みの場合も本人確認書類は必要ですか?

-

はい。法人・団体名義でも、実際に受け取り・管理されるご担当者様の身分証明書をご提出いただいております。

なお、ご希望に応じて法人宛の請求書・納品書の発行も承ります。

- クレジットカード以外の支払い方法はありますか?

-

現在は、クレジットカード決済(一括払い)のみ対応しております。

※銀行振込・分割払い等には対応しておりません。

あらかじめご了承ください。

- 使用できるクレジットカードのブランドを教えてください。

-

以下の主要ブランドに対応しています。

- VISA

- MasterCard

- American Express

- JCB

※決済は「STORES予約」の決済システムを通じて、安全に処理されます。

- セキュリティが心配なのですが、カード情報は安全ですか?

-

はい、クレジットカード情報は当社では一切保持せず、STORES予約の決済代行システムにより厳重に管理されます。

SSL暗号化通信により安全性が確保されていますので、ご安心ください。

- 申し込み後に確認メールが届きません。

-

迷惑メールフォルダに振り分けられていないかご確認ください。

届いていない場合は、お手数ですがお問い合わせフォームからご連絡ください。

- 予約のキャンセルや日程変更はできますか?

-

申し訳ございません。

ご予約確定後のキャンセルおよび日程変更は一切お受けしておりません。

本サービスでは、予約と同時に「機材」と「貸出枠」を確保しているため、他のお客様へのご提供が難しくなります。

そのため、決済完了時点で契約が成立し、レンタル開始日前であっても、契約期間に応じた料金が発生いたします(返金不可)。

何卒ご理解・ご了承のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。

配送・受け取り・返却について

- 配送会社はどこですか?

-

ヤマト宅急便(宅急便コンパクトまたは通常便)または日本郵便(ゆうパック)にてお届けします。

機材のサイズやお届け先地域に応じて、最適な配送手段を当サービスにて選定いたします。

- 送料はかかりますか?

-

- 発送時の送料は当サービスが負担いたします

- 返却時の送料はお客様にご負担いただきます

返送方法や宛先は、機材に同封のご案内またはメールにてお知らせいたします。

- 北海道・沖縄などの地域でも利用できますか?

-

対応しております。

- 宅配ボックスでの受け取りは可能ですか?

-

恐れ入りますが、高額な精密機材のため、宅配ボックスでの受け取りに対応しておりません。

- 受け取りの時間指定はできますか?

-

可能です。

お申込み後に予約状況と合わせてお伺いいたします。

※地域や配送状況により、ご希望に添えない場合もございます。

- 商品の受け取りに実店舗へ行くことはできますか?

-

いいえ、当サービスは完全オンライン・宅配型のレンタルサービスです。

来店での受け渡しには対応しておりません。

- 返却が間に合わなかった場合はどうなりますか?

-

レンタル終了日の23:59までに返送手続きが完了しなかった場合、1日あたり20,000円(税込)の延滞料が発生します。

やむを得ない事情がある場合は、必ず事前にご相談ください。

- 返送先住所はどこですか?

-

機材に同封された返送用伝票に記載されています。

ご不明な場合はお問い合わせよりご連絡ください。

レンタル期間・延滞・複数利用について

- レンタル期間は何日ですか?

-

レンタル期間は2泊3日からお選びいただけます。

延長をご希望の場合は、次回予約の有無により対応可能なことがあります(要事前相談)。

延長料金は別途発生します。

プラン名 延長金(1日) 至高プラン ¥20,000 プレミアムプラン ¥15,000 セレクト視聴プラン ¥10,000 - 返却が遅れた場合はどうなりますか?

-

無断で返却が遅れた場合、1日ごとに20,000円(税込)の延滞料金が発生します。

著しい遅延や連絡不能が続いた場合は、商品の購入代金相当額を請求させていただく場合があります。

- 同時に複数のプランを申し込めますか?

-

原則として同一人物による複数同時申込は不可としています。

ただし、ご家族・ご友人と一緒に利用されるなど、特別な事情がある場合は事前にご相談ください。

- 継続的に利用したい場合はどうすればよいですか?

-

定期的なご利用や、次回の優先予約をご希望の方には、メールにて再レンタルのご案内をお送りしています。

継続利用をご検討の方は、お気軽にお問い合わせください。

機材の取り扱い・補償について

- 喫煙環境での使用はできますか?

-

喫煙環境でのご使用は固くお断りしております。

匂いやヤニ汚れが確認された場合は、クリーニングや部品交換にかかる実費をご請求させていただく場合があります。

快適な音響環境を保つため、ご理解とご協力をお願いいたします。

- 海辺や屋外イベントで使用できますか?

-

海辺・雨天・高湿度・温度変化の大きい環境での使用は禁止しております。

精密機器のため、適切な環境(ご自宅等)でのご利用をお願いいたします。

- 海辺や屋外イベントで使用できますか?

-

海辺・雨天・高湿度・気温差の激しい場所での使用は禁止しております。

精密機器のため、ご自宅など安定した環境でご使用ください。

- 自作のアンプや電源機器につないでもいいですか?

-

いいえ、自作機器との接続は禁止しております。

PSE認証など、安全性が確認された市販品をご使用ください。

自作機器による故障やトラブルは補償の対象外となります。

- 機材を破損してしまった場合はどうなりますか?

-

落下・水没・外装の破損などがあった場合は、速やかにご連絡ください。

自然故障や経年劣化は補償対象外ですが、故意・過失による破損は修理費または機材代・営業補填金をご請求させていただく場合があります。

- 紛失・盗難にあった場合は?

-

紛失・盗難・置き忘れなど、機材が返却できない場合は、購入価格相当額の全額負担・営業補填金をお願いしております。

外出時に持ち運ばないようご注意願います。

- 返却時の検品内容を教えてください

-

以下の4項目で貸出前・返却後の検品を行います。

- 匂い(タバコ・香水など)

- 汚れ・傷・破損

- 通電確認(正常動作するか)

- 音質(ノイズ・左右の音抜け等)

不備が確認された場合は、状況に応じて修理費や部品代をご請求することがあります。

- 故障していて使えませんでした

-

到着後24時間以内にご連絡ください。

状況に応じて、レンタル料の一部返金や代替品の再送など、誠実に対応いたします。

※「思った音が出ない」「期待していた音質と違う」など主観的な理由による返金は対応できませんので、ご了承ください。

機材の管理・クリーニングについて

- イヤーパッドやヘッドホンの衛生面が心配です。どのようにクリーニングされていますか?

-

オトノキワミでは、各機材の素材や構造に応じた専用ケア方法を採用しています。

メーカー・代理店推奨または素材に適した洗浄方法に従い、以下のような対応を行っています。

- イヤーパッドやヘッドバンドは、特殊ウエスで丁寧に除菌・拭き上げ

- 劣化や変色が見られた場合は、交換用パーツと即時交換

- 音質や装着感への影響が出ないよう、繊細な素材にも配慮した清掃を実施

安心してご利用いただけるよう、清潔な状態を常に維持しています。

- 喫煙環境で使用された機材はありますか?

-

いいえ、喫煙環境(紙巻き・電子タバコ含む)での使用は固く禁止しております。

万一、返却後にヤニ汚れや臭気が確認された場合は、以下の対応を行います。

- 清掃・脱臭費用(最大20,000円)の実費請求

- 次回貸出の品質保持のため、機材の一時運用停止

常に高いコンディションを保つため、ルールの遵守にご協力をお願いいたします。

- レンタル機材はすべて動作チェックされていますか?

-

はい。

すべての機材は貸出前に、以下の点検を行っています。

- 左右バランスの確認

- 端子接点・ケーブルの接触不良チェック

- ノイズや音抜けの有無の検査

- 平面磁界型など精密機材は、振動板の挙動も確認

音質・安全性の両面で問題がないことを確認のうえ、お届けしております。

- 自分でクリーニングして返却する必要はありますか?

-

いいえ、返却時のクリーニングは不要です。

当店で専門のメンテナンスを実施いたします。

ただし、明らかな水濡れや著しい汚れがある場合は、事前にご一報いただけますとスムーズに対応できます。

その他

- 領収書を発行してほしいのですが可能ですか?

-

はい、可能です。

お申し込み後にご案内するフォームにて「領収書希望」とご連絡ください。

PDF形式でメール送付いたします。

- レンタルした機材を購入することはできますか?

-

レンタル機材そのものの販売は行っておりません。

ただし、各製品の詳細レビュー記事を公式サイトで掲載しており、正規販売サイトへのリンクも案内しています。

購入をご検討の際は、そちらもあわせてご覧ください。

- レビューを投稿したいです

-

大歓迎です!

などでの投稿もお待ちしています。

「#オトノキワミ」などのハッシュタグをつけていただけると嬉しいです。

- 申込み後に確認メールが届きません

-

お申し込み直後に、当方より自動送信メールをお送りしています。

届かない場合は、以下をご確認ください。- 迷惑メールフォルダに入っていないか

- ご入力のメールアドレスに誤りがないか

それでも確認できない場合は、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください

- よくある質問以外で確認したいことがあるのですが?

-

ご不明点は、お問い合わせからお気軽にご相談ください。

個別にご対応いたします。

楽天やYahooショッピングでfinal DX6000 ![]() を見てみる⇩

を見てみる⇩

final DX6000の音質を徹底レビュー!実機を使ってみた感想

final DX6000の実機を使ってみた感想、音質レビューは以下のとおりです。

素直でさっぱり目だが聴くほど味が出る

DX6000の第一印象は、非常に素直でクセのない音作りだということ。

派手な味付けはほとんどなく、音楽そのものをストレートに届けてくれる感覚があります。

ただ、何度も聴くうちに、細やかなニュアンスや表現力の深さがじわじわと伝わってきて、飽きが来ない作り込みの巧さを実感できます。

一聴してインパクトを求めるタイプではありませんが、音楽とじっくり向き合いたい人には、この「聴くほどに味が出る」特性は大きな魅力になるはずです。

様々な音が自然に耳に届いてくる

DX6000は、空間のどこからともなく自然に音が広がってくるような聴こえ方をします。

特定の楽器だけが際立つわけではなく、あらゆる音が均等に、ナチュラルに耳へ届くのが特徴です。

フリーエア構造と和紙イヤーパッドの効果が見事に噛み合った結果でしょう。

室内に自然と音が満ちていくようなリスニング体験は、アコースティック系やクラシック音源で真価を発揮しました。

音が一体となって響き渡る

多くのヘッドホンでは、音が個別に分離して聴こえる傾向がありますが、DX6000は逆。

音がまるでひとつの「塊」となり、空間全体に響き渡るような印象を受けます。

この一体感が、単なる高解像度とは一線を画す「音楽としてのまとまり」を生み出しており、長時間聴いても疲れにくいと感じる要素になっています。

低域の豊かな量感が芳醇に響く

低音の表現力もDX6000の大きな魅力。

単に量感が豊富なだけではなく、音の輪郭を保ちながら、ふくよかで芳醇な響きを聴かせてくれます。

ベースラインやドラムスのキックが、空間の中で自然に広がりながらも、芯を持って存在している感覚。

低域の鳴り方に立体感があるため、ジャンルを問わず音楽を豊かに彩ってくれます。

中高域は厚みがあり滑らか

中域から高域にかけては、控えめな派手さながらも、しっかりと厚みを持った表現が良いです。

ボーカルラインには密度感があり、感情の細やかな動きまでリアルに伝わってきます。

高域はキラキラと華やかに鳴るタイプではありませんが、滑らかで耳あたりが良く、長時間聴いていても刺さることがありません。

全体的に非常に丁寧にチューニングされた、上質な中高域です。

ウォームに広がるホールライクな生音場

最も印象的だったのは、音場の「暖かさ」です。

DX6000はただ広いだけの音場ではなく、温かみのある、生きた空間を感じさせるサウンドステージを作り上げています。

オトノキワミ

オトノキワミまるで小さなコンサートホールで演奏を聴いているかのような、音に包まれる心地よさ。

この自然な空気感とリアルな音の広がりは、ほかのヘッドホンではなかなか得がたい体験といえるでしょう。

DX6000を実際に買うと248,000円です。

高額な買い物で失敗だけは避けたいもの。

- 値段に見合う音かどうか不安

- 手持ち機材との相性が分からない

- 自宅でじっくり比較できれば安心

これらを解消するために『オトノキワミ』でご用意しました⇓

当店の

からDX6000をご予約いただけます。

メールでのご予約はフォームをタップ

オトノキワミ

オトノキワミ初回LINE限定で【3,000円OFFクーポン】を配布しています!

レンタル後に新品購入された方は、一部費用を当店がキャッシュバックします。

メールでのご予約はコチラ(タップで開く)

- SUSVARA UNVEILED

- final D8000 DC Pro Edition

- final D8000

- final DX6000

- FOCAL UTOPIA(初代)

- FOCAL STELLIA

お客様からの声を見る(タップで開く)

レンタルご利用ガイド(タップで開く)

STEP1 お申し込み・お支払い

当サービスのレンタルは、

からお申込み可能です。

公式LINEに無料登録ください。

登録後、アンケート回答で3,000円OFFクーポンをプレゼントします。

メール対応希望の方は以下の「申込みフォーム」をご利用ください。

▼詳細ページ

- 至高プラン

- プレミアムプラン

- セレクト試聴プラン

ご入力いただいた情報を確認の上、問題なければそのまま発送手続きを開始いたします。

お支払いについて

運営側にて内容確認後、空き状況に問題がなければ

クレジットカード決済用の「請求書リンク(STORES)」をメールでお送りします。

- お支払いは事前決済(請求書経由のカード支払い)のみ対応

- 分割・銀行振込・代金引換はご利用いただけません

- VISA / Mastercard / JCB

- American Express / Diners Club / Discover

確認事項・お願い

- ご予約確定後のキャンセルは、原則としてお受けできません

- スケジュールや内容をご確認のうえ、お申し込みをお願いいたします

- 天災・配送トラブルなどやむを得ない事情がある場合は、個別にご相談ください

今後の流れ

- 決済完了後、運営より予約確定メールをお送りします

- 予約確定後、決済メールをご案内いたします

- 決済確認後、確定メールをご案内いたします

ご希望週に空きがない場合は、あらためて日程調整のご連絡を差し上げます。

STEP2 レンタル開始

レンタル期間は2泊3日からお選びいただけます。

お申し込み時にご指定いただいた開始希望日に、機材が到着するよう発送いたします。

発送について

- 配送業者:ヤマト宅急便 または 日本郵便

- ご希望の時間帯は、ご指定可能です

対応地域

全国対応です。

ただし、追加日数・追加料金を伴う個別対応が可能な場合もあります。

ご希望の場合は、事前にお問い合わせください。

レンタルQ&A(タップで開く)

サービス・対象者・料金について

- どんなサービスですか?

-

「オトノキワミ」は、全国対応の20万〜100万円クラスの高級ヘッドホンを、2泊3日から体験レンタルできるサービスです。

リケーブルを含むセット体験プランもご用意しています。

- レンタル料金はいくらか知りたいです

-

レンタル料金は以下を参照ください。

- ヘッドホンの状態が気になります

-

当サービスで扱うヘッドホンはすべて当方が新品で購入したものです。

多少の擦り傷はありますが、美品に近い状態でお届けします。

また、クリーニングも徹底しておりますので安心してご利用ください。

- どんな人におすすめですか?

-

以下のような方におすすめです。

- ハイエンドヘッドホンを本格的に試したい方

- 購入前にじっくり比較したい方

- 店舗での短時間試聴では納得できない方

- 地方在住で試聴機会が限られている方

- 自宅環境で落ち着いて音を確認したい方

- リケーブルや再生機器による音の変化に関心がある方

- オーディオ初心者でも利用できますか?

-

はい、ご安心ください。

接続方法や取り扱いに不安がある方には、事前にLINE/メール等でサポートを行っています。

初心者の方でも安心してご利用いただけます。

- 音楽制作などの現場使用も可能ですか?

-

はい、宅録・音楽制作・映像編集などの現場利用も歓迎しています。

※スタジオ設置・継続的な業務使用をご希望の場合は、別途お見積もり・契約書の締結をお願いすることがあります。

まずはお気軽にお問い合わせください。

- 法人・団体での申込みも可能ですか?

-

はい、法人名義・団体名義でのお申し込みにも対応しています。

スタジオ・制作会社・教育機関・イベント主催者等からのご利用を想定しています。

なお、高額機材のため、「受け取り・管理をされるご担当者様の身分証明書(個人名義)」のご提出をお願いしております。

- どこに住んでいてもレンタルできますか?

-

全国対応しております。

ただし、スケジュールや輸送条件によりご案内が異なりますので、まずはお気軽にお問い合わせからご相談ください。

申込み・本人確認・支払いについて

- 本人確認書類の提出は必須ですか?

-

はい。

高額機材の取り扱いにつき、すべてのお客様に本人確認書類の提出をお願いしています。

対象書類は以下のいずれかです。

- 運転免許証

- マイナンバーカード

加えて以下もご提出ください。

- 本人確認写真

ご提出方法は、公式LINEお申し込みフォーム内にてご案内いたします。

詳しくは「本人確認書類の提出について」をご覧ください。

- 法人・団体で申し込みの場合も本人確認書類は必要ですか?

-

はい。法人・団体名義でも、実際に受け取り・管理されるご担当者様の身分証明書をご提出いただいております。

なお、ご希望に応じて法人宛の請求書・納品書の発行も承ります。

- クレジットカード以外の支払い方法はありますか?

-

現在は、クレジットカード決済(一括払い)のみ対応しております。

※銀行振込・分割払い等には対応しておりません。

あらかじめご了承ください。

- 使用できるクレジットカードのブランドを教えてください。

-

以下の主要ブランドに対応しています。

- VISA

- MasterCard

- American Express

- JCB

※決済は「STORES予約」の決済システムを通じて、安全に処理されます。

- セキュリティが心配なのですが、カード情報は安全ですか?

-

はい、クレジットカード情報は当社では一切保持せず、STORES予約の決済代行システムにより厳重に管理されます。

SSL暗号化通信により安全性が確保されていますので、ご安心ください。

- 申し込み後に確認メールが届きません。

-

迷惑メールフォルダに振り分けられていないかご確認ください。

届いていない場合は、お手数ですがお問い合わせフォームからご連絡ください。

- 予約のキャンセルや日程変更はできますか?

-

申し訳ございません。

ご予約確定後のキャンセルおよび日程変更は一切お受けしておりません。

本サービスでは、予約と同時に「機材」と「貸出枠」を確保しているため、他のお客様へのご提供が難しくなります。

そのため、決済完了時点で契約が成立し、レンタル開始日前であっても、契約期間に応じた料金が発生いたします(返金不可)。

何卒ご理解・ご了承のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。

配送・受け取り・返却について

- 配送会社はどこですか?

-

ヤマト宅急便(宅急便コンパクトまたは通常便)または日本郵便(ゆうパック)にてお届けします。

機材のサイズやお届け先地域に応じて、最適な配送手段を当サービスにて選定いたします。

- 送料はかかりますか?

-

- 発送時の送料は当サービスが負担いたします

- 返却時の送料はお客様にご負担いただきます

返送方法や宛先は、機材に同封のご案内またはメールにてお知らせいたします。

- 北海道・沖縄などの地域でも利用できますか?

-

対応しております。

- 宅配ボックスでの受け取りは可能ですか?

-

恐れ入りますが、高額な精密機材のため、宅配ボックスでの受け取りに対応しておりません。

- 受け取りの時間指定はできますか?

-

可能です。

お申込み後に予約状況と合わせてお伺いいたします。

※地域や配送状況により、ご希望に添えない場合もございます。

- 商品の受け取りに実店舗へ行くことはできますか?

-

いいえ、当サービスは完全オンライン・宅配型のレンタルサービスです。

来店での受け渡しには対応しておりません。

- 返却が間に合わなかった場合はどうなりますか?

-

レンタル終了日の23:59までに返送手続きが完了しなかった場合、1日あたり20,000円(税込)の延滞料が発生します。

やむを得ない事情がある場合は、必ず事前にご相談ください。

- 返送先住所はどこですか?

-

機材に同封された返送用伝票に記載されています。

ご不明な場合はお問い合わせよりご連絡ください。

レンタル期間・延滞・複数利用について

- レンタル期間は何日ですか?

-

レンタル期間は2泊3日からお選びいただけます。

延長をご希望の場合は、次回予約の有無により対応可能なことがあります(要事前相談)。

延長料金は別途発生します。

プラン名 延長金(1日) 至高プラン ¥20,000 プレミアムプラン ¥15,000 セレクト視聴プラン ¥10,000 - 返却が遅れた場合はどうなりますか?

-

無断で返却が遅れた場合、1日ごとに20,000円(税込)の延滞料金が発生します。

著しい遅延や連絡不能が続いた場合は、商品の購入代金相当額を請求させていただく場合があります。

- 同時に複数のプランを申し込めますか?

-

原則として同一人物による複数同時申込は不可としています。

ただし、ご家族・ご友人と一緒に利用されるなど、特別な事情がある場合は事前にご相談ください。

- 継続的に利用したい場合はどうすればよいですか?

-

定期的なご利用や、次回の優先予約をご希望の方には、メールにて再レンタルのご案内をお送りしています。

継続利用をご検討の方は、お気軽にお問い合わせください。

機材の取り扱い・補償について

- 喫煙環境での使用はできますか?

-

喫煙環境でのご使用は固くお断りしております。

匂いやヤニ汚れが確認された場合は、クリーニングや部品交換にかかる実費をご請求させていただく場合があります。

快適な音響環境を保つため、ご理解とご協力をお願いいたします。

- 海辺や屋外イベントで使用できますか?

-

海辺・雨天・高湿度・温度変化の大きい環境での使用は禁止しております。

精密機器のため、適切な環境(ご自宅等)でのご利用をお願いいたします。

- 海辺や屋外イベントで使用できますか?

-

海辺・雨天・高湿度・気温差の激しい場所での使用は禁止しております。

精密機器のため、ご自宅など安定した環境でご使用ください。

- 自作のアンプや電源機器につないでもいいですか?

-

いいえ、自作機器との接続は禁止しております。

PSE認証など、安全性が確認された市販品をご使用ください。

自作機器による故障やトラブルは補償の対象外となります。

- 機材を破損してしまった場合はどうなりますか?

-

落下・水没・外装の破損などがあった場合は、速やかにご連絡ください。

自然故障や経年劣化は補償対象外ですが、故意・過失による破損は修理費または機材代・営業補填金をご請求させていただく場合があります。

- 紛失・盗難にあった場合は?

-

紛失・盗難・置き忘れなど、機材が返却できない場合は、購入価格相当額の全額負担・営業補填金をお願いしております。

外出時に持ち運ばないようご注意願います。

- 返却時の検品内容を教えてください

-

以下の4項目で貸出前・返却後の検品を行います。

- 匂い(タバコ・香水など)

- 汚れ・傷・破損

- 通電確認(正常動作するか)

- 音質(ノイズ・左右の音抜け等)

不備が確認された場合は、状況に応じて修理費や部品代をご請求することがあります。

- 故障していて使えませんでした

-

到着後24時間以内にご連絡ください。

状況に応じて、レンタル料の一部返金や代替品の再送など、誠実に対応いたします。

※「思った音が出ない」「期待していた音質と違う」など主観的な理由による返金は対応できませんので、ご了承ください。

機材の管理・クリーニングについて

- イヤーパッドやヘッドホンの衛生面が心配です。どのようにクリーニングされていますか?

-

オトノキワミでは、各機材の素材や構造に応じた専用ケア方法を採用しています。

メーカー・代理店推奨または素材に適した洗浄方法に従い、以下のような対応を行っています。

- イヤーパッドやヘッドバンドは、特殊ウエスで丁寧に除菌・拭き上げ

- 劣化や変色が見られた場合は、交換用パーツと即時交換

- 音質や装着感への影響が出ないよう、繊細な素材にも配慮した清掃を実施

安心してご利用いただけるよう、清潔な状態を常に維持しています。

- 喫煙環境で使用された機材はありますか?

-

いいえ、喫煙環境(紙巻き・電子タバコ含む)での使用は固く禁止しております。

万一、返却後にヤニ汚れや臭気が確認された場合は、以下の対応を行います。

- 清掃・脱臭費用(最大20,000円)の実費請求

- 次回貸出の品質保持のため、機材の一時運用停止

常に高いコンディションを保つため、ルールの遵守にご協力をお願いいたします。

- レンタル機材はすべて動作チェックされていますか?

-

はい。

すべての機材は貸出前に、以下の点検を行っています。

- 左右バランスの確認

- 端子接点・ケーブルの接触不良チェック

- ノイズや音抜けの有無の検査

- 平面磁界型など精密機材は、振動板の挙動も確認

音質・安全性の両面で問題がないことを確認のうえ、お届けしております。

- 自分でクリーニングして返却する必要はありますか?

-

いいえ、返却時のクリーニングは不要です。

当店で専門のメンテナンスを実施いたします。

ただし、明らかな水濡れや著しい汚れがある場合は、事前にご一報いただけますとスムーズに対応できます。

その他

- 領収書を発行してほしいのですが可能ですか?

-

はい、可能です。

お申し込み後にご案内するフォームにて「領収書希望」とご連絡ください。

PDF形式でメール送付いたします。

- レンタルした機材を購入することはできますか?

-

レンタル機材そのものの販売は行っておりません。

ただし、各製品の詳細レビュー記事を公式サイトで掲載しており、正規販売サイトへのリンクも案内しています。

購入をご検討の際は、そちらもあわせてご覧ください。

- レビューを投稿したいです

-

大歓迎です!

などでの投稿もお待ちしています。

「#オトノキワミ」などのハッシュタグをつけていただけると嬉しいです。

- 申込み後に確認メールが届きません

-

お申し込み直後に、当方より自動送信メールをお送りしています。

届かない場合は、以下をご確認ください。- 迷惑メールフォルダに入っていないか

- ご入力のメールアドレスに誤りがないか

それでも確認できない場合は、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください

- よくある質問以外で確認したいことがあるのですが?

-

ご不明点は、お問い合わせからお気軽にご相談ください。

個別にご対応いたします。

楽天やYahooショッピングでfinal DX6000 ![]() を見てみる⇩

を見てみる⇩

final DX6000とFOCAL UTOPIAを比較!どちらが良い?

final DX6000と、開放型のトップに君臨する「FOCAL UTOPIA」を実機にて比較しました。

オトノキワミ

オトノキワミSGではなく、高中域が煌めく初代UTOPIAをチョイス!

音量の取りやすさと開放感

DX6000は能率83dBと低め。

試聴には真空管アンプ「Woo Audio WA22」を使用しましたが、ボリューム位置が11時の位置。

一方、FOCAL UTOPIAは能率104dBと高く、比較的少ない出力でも余裕を持って鳴らせるため、9時の位置で十分な音量。

オトノキワミ

オトノキワミ駆動面では「UTOPIA」に軍配が上がりました!

開放感については、DX6000がフリーエア構造による自然な広がりを持ち、まるで空間そのものが鳴っているかのような感覚を生み出します。

対してUTOPIAは、開放型でありながら音像を手前に引き寄せ、よりダイレクトなリスニング体験が得られます。

スピーカーライクな鳴り方

DX6000は、耳元で音が鳴っている感覚を極力排除し、ホールで聴いてるような「空間に音が広がる鳴り方」が特徴。

独特の残響感があり、生々しい鳴り方を体感できます。

FOCAL UTOPIAもまた空間表現には優れていますが、より音の輪郭がシャープでエッジ感のある描写が特徴。

精緻な音像表現と高解像な中高音域。

まるでスピーカーを耳元で聴いているかのような体験をUTOPIAでは味わえます。

低域の深みとダンピング感

DX6000の低域は、量感がありながらもふわっと自然に広がる傾向にあります。

締まり具合はやや柔らかめですが、芳醇な響きを持ち、ベースやドラムのグルーブ感を豊かに味わえます。

一方、FOCAL UTOPIAは低域の制動が非常に優れており、ダンピング感(制御力)が高いです。

低音が膨らまず、スピーディかつキレのある表現を得意としており、アタック感を求めるリスナーには魅力的に映るでしょう。

音場の広がりと立体的な定位

音場の広がりに関しては、DX6000がより自然な空間展開を実現しています。

左右だけでなく、奥行きや高さの感覚まで豊かに感じられるため、まるで小ホールで聴いているかのような臨場感を味わえます。

FOCAL UTOPIAも広い音場を持ちますが、定位感重視のチューニングが施されているため、楽器の位置関係が非常にシャープに把握できるのが特長。

立体感を楽しみたいならDX6000、正確な定位を求めるならUTOPIA、という選択になるでしょう。

高域の透明感と中域の厚み

高域に関しては、FOCAL UTOPIAがより煌びやかでクリアな表現を得意としています。

シンバルやストリングスが抜けよく伸びる印象です。

対してDX6000は、高域の煌びやかさは控えめで、その代わり耳あたりの良さと長時間リスニングに適した落ち着きを持っています。

中域はどちらも厚みがありますが、DX6000はよりウォームで、ボーカルの温度感を丁寧に描き出す仕上がりとなっています。

DX6000を実際に買うと248,000円です。

高額な買い物で失敗だけは避けたいもの。

- 値段に見合う音かどうか不安

- 手持ち機材との相性が分からない

- 自宅でじっくり比較できれば安心

これらを解消するために『オトノキワミ』でご用意しました⇓

当店の

からDX6000をご予約いただけます。

メールでのご予約はフォームをタップ

オトノキワミ

オトノキワミ初回LINE限定で【3,000円OFFクーポン】を配布しています!

レンタル後に新品購入された方は、一部費用を当店がキャッシュバックします。

メールでのご予約はコチラ(タップで開く)

- SUSVARA UNVEILED

- final D8000 DC Pro Edition

- final D8000

- final DX6000

- FOCAL UTOPIA(初代)

- FOCAL STELLIA

お客様からの声を見る(タップで開く)

レンタルご利用ガイド(タップで開く)

STEP1 お申し込み・お支払い

当サービスのレンタルは、

からお申込み可能です。

公式LINEに無料登録ください。

登録後、アンケート回答で3,000円OFFクーポンをプレゼントします。

メール対応希望の方は以下の「申込みフォーム」をご利用ください。

▼詳細ページ

- 至高プラン

- プレミアムプラン

- セレクト試聴プラン

ご入力いただいた情報を確認の上、問題なければそのまま発送手続きを開始いたします。

お支払いについて

運営側にて内容確認後、空き状況に問題がなければ

クレジットカード決済用の「請求書リンク(STORES)」をメールでお送りします。

- お支払いは事前決済(請求書経由のカード支払い)のみ対応

- 分割・銀行振込・代金引換はご利用いただけません

- VISA / Mastercard / JCB

- American Express / Diners Club / Discover

確認事項・お願い

- ご予約確定後のキャンセルは、原則としてお受けできません

- スケジュールや内容をご確認のうえ、お申し込みをお願いいたします

- 天災・配送トラブルなどやむを得ない事情がある場合は、個別にご相談ください

今後の流れ

- 決済完了後、運営より予約確定メールをお送りします

- 予約確定後、決済メールをご案内いたします

- 決済確認後、確定メールをご案内いたします

ご希望週に空きがない場合は、あらためて日程調整のご連絡を差し上げます。

STEP2 レンタル開始

レンタル期間は2泊3日からお選びいただけます。

お申し込み時にご指定いただいた開始希望日に、機材が到着するよう発送いたします。

発送について

- 配送業者:ヤマト宅急便 または 日本郵便

- ご希望の時間帯は、ご指定可能です

対応地域

全国対応です。

ただし、追加日数・追加料金を伴う個別対応が可能な場合もあります。

ご希望の場合は、事前にお問い合わせください。

レンタルQ&A(タップで開く)

サービス・対象者・料金について

- どんなサービスですか?

-

「オトノキワミ」は、全国対応の20万〜100万円クラスの高級ヘッドホンを、2泊3日から体験レンタルできるサービスです。

リケーブルを含むセット体験プランもご用意しています。

- レンタル料金はいくらか知りたいです

-

レンタル料金は以下を参照ください。

- ヘッドホンの状態が気になります

-

当サービスで扱うヘッドホンはすべて当方が新品で購入したものです。

多少の擦り傷はありますが、美品に近い状態でお届けします。

また、クリーニングも徹底しておりますので安心してご利用ください。

- どんな人におすすめですか?

-

以下のような方におすすめです。

- ハイエンドヘッドホンを本格的に試したい方

- 購入前にじっくり比較したい方

- 店舗での短時間試聴では納得できない方

- 地方在住で試聴機会が限られている方

- 自宅環境で落ち着いて音を確認したい方

- リケーブルや再生機器による音の変化に関心がある方

- オーディオ初心者でも利用できますか?

-

はい、ご安心ください。

接続方法や取り扱いに不安がある方には、事前にLINE/メール等でサポートを行っています。

初心者の方でも安心してご利用いただけます。

- 音楽制作などの現場使用も可能ですか?

-

はい、宅録・音楽制作・映像編集などの現場利用も歓迎しています。

※スタジオ設置・継続的な業務使用をご希望の場合は、別途お見積もり・契約書の締結をお願いすることがあります。

まずはお気軽にお問い合わせください。

- 法人・団体での申込みも可能ですか?

-

はい、法人名義・団体名義でのお申し込みにも対応しています。

スタジオ・制作会社・教育機関・イベント主催者等からのご利用を想定しています。

なお、高額機材のため、「受け取り・管理をされるご担当者様の身分証明書(個人名義)」のご提出をお願いしております。

- どこに住んでいてもレンタルできますか?

-

全国対応しております。

ただし、スケジュールや輸送条件によりご案内が異なりますので、まずはお気軽にお問い合わせからご相談ください。

申込み・本人確認・支払いについて

- 本人確認書類の提出は必須ですか?

-

はい。

高額機材の取り扱いにつき、すべてのお客様に本人確認書類の提出をお願いしています。

対象書類は以下のいずれかです。

- 運転免許証

- マイナンバーカード

加えて以下もご提出ください。

- 本人確認写真

ご提出方法は、公式LINEお申し込みフォーム内にてご案内いたします。

詳しくは「本人確認書類の提出について」をご覧ください。

- 法人・団体で申し込みの場合も本人確認書類は必要ですか?

-

はい。法人・団体名義でも、実際に受け取り・管理されるご担当者様の身分証明書をご提出いただいております。

なお、ご希望に応じて法人宛の請求書・納品書の発行も承ります。

- クレジットカード以外の支払い方法はありますか?

-

現在は、クレジットカード決済(一括払い)のみ対応しております。

※銀行振込・分割払い等には対応しておりません。

あらかじめご了承ください。

- 使用できるクレジットカードのブランドを教えてください。

-

以下の主要ブランドに対応しています。

- VISA

- MasterCard

- American Express

- JCB

※決済は「STORES予約」の決済システムを通じて、安全に処理されます。

- セキュリティが心配なのですが、カード情報は安全ですか?

-

はい、クレジットカード情報は当社では一切保持せず、STORES予約の決済代行システムにより厳重に管理されます。

SSL暗号化通信により安全性が確保されていますので、ご安心ください。

- 申し込み後に確認メールが届きません。

-

迷惑メールフォルダに振り分けられていないかご確認ください。

届いていない場合は、お手数ですがお問い合わせフォームからご連絡ください。

- 予約のキャンセルや日程変更はできますか?

-

申し訳ございません。

ご予約確定後のキャンセルおよび日程変更は一切お受けしておりません。

本サービスでは、予約と同時に「機材」と「貸出枠」を確保しているため、他のお客様へのご提供が難しくなります。

そのため、決済完了時点で契約が成立し、レンタル開始日前であっても、契約期間に応じた料金が発生いたします(返金不可)。

何卒ご理解・ご了承のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。

配送・受け取り・返却について

- 配送会社はどこですか?

-

ヤマト宅急便(宅急便コンパクトまたは通常便)または日本郵便(ゆうパック)にてお届けします。

機材のサイズやお届け先地域に応じて、最適な配送手段を当サービスにて選定いたします。

- 送料はかかりますか?

-

- 発送時の送料は当サービスが負担いたします

- 返却時の送料はお客様にご負担いただきます

返送方法や宛先は、機材に同封のご案内またはメールにてお知らせいたします。

- 北海道・沖縄などの地域でも利用できますか?

-

対応しております。

- 宅配ボックスでの受け取りは可能ですか?

-

恐れ入りますが、高額な精密機材のため、宅配ボックスでの受け取りに対応しておりません。

- 受け取りの時間指定はできますか?

-

可能です。

お申込み後に予約状況と合わせてお伺いいたします。

※地域や配送状況により、ご希望に添えない場合もございます。

- 商品の受け取りに実店舗へ行くことはできますか?

-

いいえ、当サービスは完全オンライン・宅配型のレンタルサービスです。

来店での受け渡しには対応しておりません。

- 返却が間に合わなかった場合はどうなりますか?

-

レンタル終了日の23:59までに返送手続きが完了しなかった場合、1日あたり20,000円(税込)の延滞料が発生します。

やむを得ない事情がある場合は、必ず事前にご相談ください。

- 返送先住所はどこですか?

-

機材に同封された返送用伝票に記載されています。

ご不明な場合はお問い合わせよりご連絡ください。

レンタル期間・延滞・複数利用について

- レンタル期間は何日ですか?

-

レンタル期間は2泊3日からお選びいただけます。

延長をご希望の場合は、次回予約の有無により対応可能なことがあります(要事前相談)。

延長料金は別途発生します。

プラン名 延長金(1日) 至高プラン ¥20,000 プレミアムプラン ¥15,000 セレクト視聴プラン ¥10,000 - 返却が遅れた場合はどうなりますか?

-

無断で返却が遅れた場合、1日ごとに20,000円(税込)の延滞料金が発生します。

著しい遅延や連絡不能が続いた場合は、商品の購入代金相当額を請求させていただく場合があります。

- 同時に複数のプランを申し込めますか?

-

原則として同一人物による複数同時申込は不可としています。

ただし、ご家族・ご友人と一緒に利用されるなど、特別な事情がある場合は事前にご相談ください。

- 継続的に利用したい場合はどうすればよいですか?

-

定期的なご利用や、次回の優先予約をご希望の方には、メールにて再レンタルのご案内をお送りしています。

継続利用をご検討の方は、お気軽にお問い合わせください。

機材の取り扱い・補償について

- 喫煙環境での使用はできますか?

-

喫煙環境でのご使用は固くお断りしております。

匂いやヤニ汚れが確認された場合は、クリーニングや部品交換にかかる実費をご請求させていただく場合があります。

快適な音響環境を保つため、ご理解とご協力をお願いいたします。

- 海辺や屋外イベントで使用できますか?

-

海辺・雨天・高湿度・温度変化の大きい環境での使用は禁止しております。

精密機器のため、適切な環境(ご自宅等)でのご利用をお願いいたします。

- 海辺や屋外イベントで使用できますか?

-

海辺・雨天・高湿度・気温差の激しい場所での使用は禁止しております。

精密機器のため、ご自宅など安定した環境でご使用ください。

- 自作のアンプや電源機器につないでもいいですか?

-

いいえ、自作機器との接続は禁止しております。

PSE認証など、安全性が確認された市販品をご使用ください。

自作機器による故障やトラブルは補償の対象外となります。

- 機材を破損してしまった場合はどうなりますか?

-

落下・水没・外装の破損などがあった場合は、速やかにご連絡ください。

自然故障や経年劣化は補償対象外ですが、故意・過失による破損は修理費または機材代・営業補填金をご請求させていただく場合があります。

- 紛失・盗難にあった場合は?

-

紛失・盗難・置き忘れなど、機材が返却できない場合は、購入価格相当額の全額負担・営業補填金をお願いしております。

外出時に持ち運ばないようご注意願います。

- 返却時の検品内容を教えてください

-

以下の4項目で貸出前・返却後の検品を行います。

- 匂い(タバコ・香水など)

- 汚れ・傷・破損

- 通電確認(正常動作するか)

- 音質(ノイズ・左右の音抜け等)

不備が確認された場合は、状況に応じて修理費や部品代をご請求することがあります。

- 故障していて使えませんでした

-

到着後24時間以内にご連絡ください。

状況に応じて、レンタル料の一部返金や代替品の再送など、誠実に対応いたします。

※「思った音が出ない」「期待していた音質と違う」など主観的な理由による返金は対応できませんので、ご了承ください。

機材の管理・クリーニングについて

- イヤーパッドやヘッドホンの衛生面が心配です。どのようにクリーニングされていますか?

-

オトノキワミでは、各機材の素材や構造に応じた専用ケア方法を採用しています。

メーカー・代理店推奨または素材に適した洗浄方法に従い、以下のような対応を行っています。

- イヤーパッドやヘッドバンドは、特殊ウエスで丁寧に除菌・拭き上げ

- 劣化や変色が見られた場合は、交換用パーツと即時交換

- 音質や装着感への影響が出ないよう、繊細な素材にも配慮した清掃を実施

安心してご利用いただけるよう、清潔な状態を常に維持しています。

- 喫煙環境で使用された機材はありますか?

-

いいえ、喫煙環境(紙巻き・電子タバコ含む)での使用は固く禁止しております。

万一、返却後にヤニ汚れや臭気が確認された場合は、以下の対応を行います。

- 清掃・脱臭費用(最大20,000円)の実費請求

- 次回貸出の品質保持のため、機材の一時運用停止

常に高いコンディションを保つため、ルールの遵守にご協力をお願いいたします。

- レンタル機材はすべて動作チェックされていますか?

-

はい。

すべての機材は貸出前に、以下の点検を行っています。

- 左右バランスの確認

- 端子接点・ケーブルの接触不良チェック

- ノイズや音抜けの有無の検査

- 平面磁界型など精密機材は、振動板の挙動も確認

音質・安全性の両面で問題がないことを確認のうえ、お届けしております。

- 自分でクリーニングして返却する必要はありますか?

-

いいえ、返却時のクリーニングは不要です。

当店で専門のメンテナンスを実施いたします。

ただし、明らかな水濡れや著しい汚れがある場合は、事前にご一報いただけますとスムーズに対応できます。

その他

- 領収書を発行してほしいのですが可能ですか?

-

はい、可能です。

お申し込み後にご案内するフォームにて「領収書希望」とご連絡ください。

PDF形式でメール送付いたします。

- レンタルした機材を購入することはできますか?

-

レンタル機材そのものの販売は行っておりません。

ただし、各製品の詳細レビュー記事を公式サイトで掲載しており、正規販売サイトへのリンクも案内しています。

購入をご検討の際は、そちらもあわせてご覧ください。

- レビューを投稿したいです

-

大歓迎です!

などでの投稿もお待ちしています。

「#オトノキワミ」などのハッシュタグをつけていただけると嬉しいです。

- 申込み後に確認メールが届きません

-

お申し込み直後に、当方より自動送信メールをお送りしています。

届かない場合は、以下をご確認ください。- 迷惑メールフォルダに入っていないか

- ご入力のメールアドレスに誤りがないか

それでも確認できない場合は、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください

- よくある質問以外で確認したいことがあるのですが?

-

ご不明点は、お問い合わせからお気軽にご相談ください。

個別にご対応いたします。

楽天やYahooショッピングでfinal DX6000 ![]() を見てみる⇩

を見てみる⇩

final DX6000を鳴らし切るコツ

final DX6000を鳴らし切るコツは以下のとおりです。

ヘッドホンアンプに繋ぐ

DX6000は能率83dBというスペック上、やや鳴らしにくい部類に入ります。

ポータブル環境でも鳴らすことは可能ですが、真の実力を引き出すには、据え置き型のヘッドホンアンプと組み合わせるのがおすすめ。

バランス出力に対応したアンプを使えば、音場の広がりや低域の深みがより一層引き立ちます。

余裕のある駆動力が、DX6000の豊かな音場と立体感を最大限に生かしてくれるでしょう。

リケーブルはしない

一般的なハイエンドヘッドホンでは、ケーブル交換による音質向上を狙うこともありますが、DX6000に関しては、純正ケーブルとのマッチングが非常に緻密に設計されています。

無理にリケーブルを試みるよりも、まずは付属のOFCスリムケーブル(XLR/3m)でリスニングを楽しむのがベスト。

オトノキワミ

オトノキワミfinalが理想とする音作りを、そのまま感じられるはずです。

高音質音源で空間描写を極める

DX6000の真骨頂は、広大で自然な音場表現にあります。

この特性を存分に味わうために、ハイレゾ音源や高品位なマスタリングが施された音源を選んでみてください。

細かな空間情報や余韻成分までしっかり再現できるので、ライブ録音やアコースティック系の楽曲では違いを体感しやすくなりますよ。

DX6000を実際に買うと248,000円です。

高額な買い物で失敗だけは避けたいもの。

- 値段に見合う音かどうか不安

- 手持ち機材との相性が分からない

- 自宅でじっくり比較できれば安心

これらを解消するために『オトノキワミ』でご用意しました⇓

当店の

からDX6000をご予約いただけます。

メールでのご予約はフォームをタップ

オトノキワミ

オトノキワミ初回LINE限定で【3,000円OFFクーポン】を配布しています!

レンタル後に新品購入された方は、一部費用を当店がキャッシュバックします。

メールでのご予約はコチラ(タップで開く)

- SUSVARA UNVEILED

- final D8000 DC Pro Edition

- final D8000

- final DX6000

- FOCAL UTOPIA(初代)

- FOCAL STELLIA

お客様からの声を見る(タップで開く)

レンタルご利用ガイド(タップで開く)

STEP1 お申し込み・お支払い

当サービスのレンタルは、

からお申込み可能です。

公式LINEに無料登録ください。

登録後、アンケート回答で3,000円OFFクーポンをプレゼントします。

メール対応希望の方は以下の「申込みフォーム」をご利用ください。

▼詳細ページ

- 至高プラン

- プレミアムプラン

- セレクト試聴プラン

ご入力いただいた情報を確認の上、問題なければそのまま発送手続きを開始いたします。

お支払いについて

運営側にて内容確認後、空き状況に問題がなければ

クレジットカード決済用の「請求書リンク(STORES)」をメールでお送りします。

- お支払いは事前決済(請求書経由のカード支払い)のみ対応

- 分割・銀行振込・代金引換はご利用いただけません

- VISA / Mastercard / JCB

- American Express / Diners Club / Discover

確認事項・お願い

- ご予約確定後のキャンセルは、原則としてお受けできません

- スケジュールや内容をご確認のうえ、お申し込みをお願いいたします

- 天災・配送トラブルなどやむを得ない事情がある場合は、個別にご相談ください

今後の流れ

- 決済完了後、運営より予約確定メールをお送りします

- 予約確定後、決済メールをご案内いたします

- 決済確認後、確定メールをご案内いたします

ご希望週に空きがない場合は、あらためて日程調整のご連絡を差し上げます。

STEP2 レンタル開始

レンタル期間は2泊3日からお選びいただけます。

お申し込み時にご指定いただいた開始希望日に、機材が到着するよう発送いたします。

発送について

- 配送業者:ヤマト宅急便 または 日本郵便

- ご希望の時間帯は、ご指定可能です

対応地域

全国対応です。

ただし、追加日数・追加料金を伴う個別対応が可能な場合もあります。

ご希望の場合は、事前にお問い合わせください。

レンタルQ&A(タップで開く)

サービス・対象者・料金について

- どんなサービスですか?

-

「オトノキワミ」は、全国対応の20万〜100万円クラスの高級ヘッドホンを、2泊3日から体験レンタルできるサービスです。

リケーブルを含むセット体験プランもご用意しています。

- レンタル料金はいくらか知りたいです

-

レンタル料金は以下を参照ください。

- ヘッドホンの状態が気になります

-

当サービスで扱うヘッドホンはすべて当方が新品で購入したものです。

多少の擦り傷はありますが、美品に近い状態でお届けします。

また、クリーニングも徹底しておりますので安心してご利用ください。

- どんな人におすすめですか?

-

以下のような方におすすめです。

- ハイエンドヘッドホンを本格的に試したい方

- 購入前にじっくり比較したい方

- 店舗での短時間試聴では納得できない方

- 地方在住で試聴機会が限られている方

- 自宅環境で落ち着いて音を確認したい方

- リケーブルや再生機器による音の変化に関心がある方

- オーディオ初心者でも利用できますか?

-

はい、ご安心ください。

接続方法や取り扱いに不安がある方には、事前にLINE/メール等でサポートを行っています。

初心者の方でも安心してご利用いただけます。

- 音楽制作などの現場使用も可能ですか?

-

はい、宅録・音楽制作・映像編集などの現場利用も歓迎しています。

※スタジオ設置・継続的な業務使用をご希望の場合は、別途お見積もり・契約書の締結をお願いすることがあります。

まずはお気軽にお問い合わせください。

- 法人・団体での申込みも可能ですか?

-

はい、法人名義・団体名義でのお申し込みにも対応しています。

スタジオ・制作会社・教育機関・イベント主催者等からのご利用を想定しています。

なお、高額機材のため、「受け取り・管理をされるご担当者様の身分証明書(個人名義)」のご提出をお願いしております。

- どこに住んでいてもレンタルできますか?

-

全国対応しております。

ただし、スケジュールや輸送条件によりご案内が異なりますので、まずはお気軽にお問い合わせからご相談ください。

申込み・本人確認・支払いについて

- 本人確認書類の提出は必須ですか?

-

はい。

高額機材の取り扱いにつき、すべてのお客様に本人確認書類の提出をお願いしています。

対象書類は以下のいずれかです。

- 運転免許証

- マイナンバーカード

加えて以下もご提出ください。

- 本人確認写真

ご提出方法は、公式LINEお申し込みフォーム内にてご案内いたします。

詳しくは「本人確認書類の提出について」をご覧ください。

- 法人・団体で申し込みの場合も本人確認書類は必要ですか?

-

はい。法人・団体名義でも、実際に受け取り・管理されるご担当者様の身分証明書をご提出いただいております。

なお、ご希望に応じて法人宛の請求書・納品書の発行も承ります。

- クレジットカード以外の支払い方法はありますか?

-

現在は、クレジットカード決済(一括払い)のみ対応しております。

※銀行振込・分割払い等には対応しておりません。

あらかじめご了承ください。

- 使用できるクレジットカードのブランドを教えてください。

-

以下の主要ブランドに対応しています。

- VISA

- MasterCard

- American Express

- JCB

※決済は「STORES予約」の決済システムを通じて、安全に処理されます。

- セキュリティが心配なのですが、カード情報は安全ですか?

-

はい、クレジットカード情報は当社では一切保持せず、STORES予約の決済代行システムにより厳重に管理されます。

SSL暗号化通信により安全性が確保されていますので、ご安心ください。

- 申し込み後に確認メールが届きません。

-

迷惑メールフォルダに振り分けられていないかご確認ください。

届いていない場合は、お手数ですがお問い合わせフォームからご連絡ください。

- 予約のキャンセルや日程変更はできますか?

-

申し訳ございません。

ご予約確定後のキャンセルおよび日程変更は一切お受けしておりません。

本サービスでは、予約と同時に「機材」と「貸出枠」を確保しているため、他のお客様へのご提供が難しくなります。

そのため、決済完了時点で契約が成立し、レンタル開始日前であっても、契約期間に応じた料金が発生いたします(返金不可)。

何卒ご理解・ご了承のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。

配送・受け取り・返却について

- 配送会社はどこですか?

-

ヤマト宅急便(宅急便コンパクトまたは通常便)または日本郵便(ゆうパック)にてお届けします。

機材のサイズやお届け先地域に応じて、最適な配送手段を当サービスにて選定いたします。

- 送料はかかりますか?

-

- 発送時の送料は当サービスが負担いたします

- 返却時の送料はお客様にご負担いただきます

返送方法や宛先は、機材に同封のご案内またはメールにてお知らせいたします。

- 北海道・沖縄などの地域でも利用できますか?

-

対応しております。

- 宅配ボックスでの受け取りは可能ですか?

-

恐れ入りますが、高額な精密機材のため、宅配ボックスでの受け取りに対応しておりません。

- 受け取りの時間指定はできますか?

-

可能です。

お申込み後に予約状況と合わせてお伺いいたします。

※地域や配送状況により、ご希望に添えない場合もございます。

- 商品の受け取りに実店舗へ行くことはできますか?

-

いいえ、当サービスは完全オンライン・宅配型のレンタルサービスです。

来店での受け渡しには対応しておりません。

- 返却が間に合わなかった場合はどうなりますか?

-

レンタル終了日の23:59までに返送手続きが完了しなかった場合、1日あたり20,000円(税込)の延滞料が発生します。

やむを得ない事情がある場合は、必ず事前にご相談ください。

- 返送先住所はどこですか?

-

機材に同封された返送用伝票に記載されています。

ご不明な場合はお問い合わせよりご連絡ください。

レンタル期間・延滞・複数利用について

- レンタル期間は何日ですか?

-

レンタル期間は2泊3日からお選びいただけます。

延長をご希望の場合は、次回予約の有無により対応可能なことがあります(要事前相談)。

延長料金は別途発生します。

プラン名 延長金(1日) 至高プラン ¥20,000 プレミアムプラン ¥15,000 セレクト視聴プラン ¥10,000 - 返却が遅れた場合はどうなりますか?

-

無断で返却が遅れた場合、1日ごとに20,000円(税込)の延滞料金が発生します。

著しい遅延や連絡不能が続いた場合は、商品の購入代金相当額を請求させていただく場合があります。

- 同時に複数のプランを申し込めますか?

-

原則として同一人物による複数同時申込は不可としています。

ただし、ご家族・ご友人と一緒に利用されるなど、特別な事情がある場合は事前にご相談ください。

- 継続的に利用したい場合はどうすればよいですか?

-

定期的なご利用や、次回の優先予約をご希望の方には、メールにて再レンタルのご案内をお送りしています。

継続利用をご検討の方は、お気軽にお問い合わせください。

機材の取り扱い・補償について

- 喫煙環境での使用はできますか?

-

喫煙環境でのご使用は固くお断りしております。

匂いやヤニ汚れが確認された場合は、クリーニングや部品交換にかかる実費をご請求させていただく場合があります。

快適な音響環境を保つため、ご理解とご協力をお願いいたします。

- 海辺や屋外イベントで使用できますか?

-

海辺・雨天・高湿度・温度変化の大きい環境での使用は禁止しております。

精密機器のため、適切な環境(ご自宅等)でのご利用をお願いいたします。

- 海辺や屋外イベントで使用できますか?

-

海辺・雨天・高湿度・気温差の激しい場所での使用は禁止しております。

精密機器のため、ご自宅など安定した環境でご使用ください。

- 自作のアンプや電源機器につないでもいいですか?

-

いいえ、自作機器との接続は禁止しております。

PSE認証など、安全性が確認された市販品をご使用ください。

自作機器による故障やトラブルは補償の対象外となります。

- 機材を破損してしまった場合はどうなりますか?

-

落下・水没・外装の破損などがあった場合は、速やかにご連絡ください。

自然故障や経年劣化は補償対象外ですが、故意・過失による破損は修理費または機材代・営業補填金をご請求させていただく場合があります。

- 紛失・盗難にあった場合は?

-

紛失・盗難・置き忘れなど、機材が返却できない場合は、購入価格相当額の全額負担・営業補填金をお願いしております。

外出時に持ち運ばないようご注意願います。

- 返却時の検品内容を教えてください

-

以下の4項目で貸出前・返却後の検品を行います。

- 匂い(タバコ・香水など)

- 汚れ・傷・破損

- 通電確認(正常動作するか)

- 音質(ノイズ・左右の音抜け等)

不備が確認された場合は、状況に応じて修理費や部品代をご請求することがあります。

- 故障していて使えませんでした

-

到着後24時間以内にご連絡ください。

状況に応じて、レンタル料の一部返金や代替品の再送など、誠実に対応いたします。

※「思った音が出ない」「期待していた音質と違う」など主観的な理由による返金は対応できませんので、ご了承ください。

機材の管理・クリーニングについて

- イヤーパッドやヘッドホンの衛生面が心配です。どのようにクリーニングされていますか?

-

オトノキワミでは、各機材の素材や構造に応じた専用ケア方法を採用しています。

メーカー・代理店推奨または素材に適した洗浄方法に従い、以下のような対応を行っています。

- イヤーパッドやヘッドバンドは、特殊ウエスで丁寧に除菌・拭き上げ

- 劣化や変色が見られた場合は、交換用パーツと即時交換

- 音質や装着感への影響が出ないよう、繊細な素材にも配慮した清掃を実施

安心してご利用いただけるよう、清潔な状態を常に維持しています。

- 喫煙環境で使用された機材はありますか?

-

いいえ、喫煙環境(紙巻き・電子タバコ含む)での使用は固く禁止しております。

万一、返却後にヤニ汚れや臭気が確認された場合は、以下の対応を行います。

- 清掃・脱臭費用(最大20,000円)の実費請求

- 次回貸出の品質保持のため、機材の一時運用停止

常に高いコンディションを保つため、ルールの遵守にご協力をお願いいたします。

- レンタル機材はすべて動作チェックされていますか?

-

はい。

すべての機材は貸出前に、以下の点検を行っています。

- 左右バランスの確認

- 端子接点・ケーブルの接触不良チェック

- ノイズや音抜けの有無の検査

- 平面磁界型など精密機材は、振動板の挙動も確認

音質・安全性の両面で問題がないことを確認のうえ、お届けしております。

- 自分でクリーニングして返却する必要はありますか?

-

いいえ、返却時のクリーニングは不要です。

当店で専門のメンテナンスを実施いたします。

ただし、明らかな水濡れや著しい汚れがある場合は、事前にご一報いただけますとスムーズに対応できます。

その他

- 領収書を発行してほしいのですが可能ですか?

-

はい、可能です。

お申し込み後にご案内するフォームにて「領収書希望」とご連絡ください。

PDF形式でメール送付いたします。

- レンタルした機材を購入することはできますか?

-

レンタル機材そのものの販売は行っておりません。

ただし、各製品の詳細レビュー記事を公式サイトで掲載しており、正規販売サイトへのリンクも案内しています。

購入をご検討の際は、そちらもあわせてご覧ください。

- レビューを投稿したいです

-

大歓迎です!

などでの投稿もお待ちしています。

「#オトノキワミ」などのハッシュタグをつけていただけると嬉しいです。

- 申込み後に確認メールが届きません

-

お申し込み直後に、当方より自動送信メールをお送りしています。

届かない場合は、以下をご確認ください。- 迷惑メールフォルダに入っていないか

- ご入力のメールアドレスに誤りがないか

それでも確認できない場合は、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください

- よくある質問以外で確認したいことがあるのですが?

-

ご不明点は、お問い合わせからお気軽にご相談ください。

個別にご対応いたします。

楽天やYahooショッピングでfinal DX6000 ![]() を見てみる⇩

を見てみる⇩

final DX6000はどんな人におすすめ?

final DX6000はどんな人におすすめなのか、具体的なイメージを挙げながら紹介します。

ホール感ある生の音場を求める人

DX6000最大の特長である「自然な空間表現」は、まるで小ホールやライブ会場で音楽を聴いているような臨場感を味わいたい人にぴったり。

解像度や透明感のある空間ではないものの、特有の残響感と空間表現が魅力。

クラシック、ジャズ、アコースティックなど、空間の響きを大切にしたジャンルでその真価を発揮してくれるでしょう。

長く使える基準となるヘッドホンがほしい人

DX6000は、目立った個性はありませんが、聴き込むほどに味わいが深まる設計になっています。

トレンドに左右されない普遍的なサウンドバランスと、頑丈なビルドクオリティを兼ね備えているため、長く愛用できる一台を探している人におすすめ。

初めてのハイエンドヘッドホン選びで迷っているなら、DX6000を「基準」として据えるのも大いにアリだといえるでしょう。

妥協なき設計思想とクオリティを味わいたい人

発泡シリコンエッジ、マグネシウム合金振動板、フリーエア構造など、DX6000にはfinalの技術的なこだわりが凝縮されています。

「細部まで考え抜かれた作り」を肌で感じたい人には、たまらない満足感をもたらしてくれるはず。

単なる音質の良さではなく、設計思想そのものに共感できる製品を求めるなら、DX6000は間違いなく候補に入れるべき一台です。

DX6000を実際に買うと248,000円です。

高額な買い物で失敗だけは避けたいもの。

- 値段に見合う音かどうか不安

- 手持ち機材との相性が分からない

- 自宅でじっくり比較できれば安心

これらを解消するために『オトノキワミ』でご用意しました⇓

当店の

からDX6000をご予約いただけます。

メールでのご予約はフォームをタップ

オトノキワミ

オトノキワミ初回LINE限定で【3,000円OFFクーポン】を配布しています!

レンタル後に新品購入された方は、一部費用を当店がキャッシュバックします。

メールでのご予約はコチラ(タップで開く)

- SUSVARA UNVEILED

- final D8000 DC Pro Edition

- final D8000

- final DX6000

- FOCAL UTOPIA(初代)

- FOCAL STELLIA

お客様からの声を見る(タップで開く)

レンタルご利用ガイド(タップで開く)

STEP1 お申し込み・お支払い

当サービスのレンタルは、

からお申込み可能です。

公式LINEに無料登録ください。

登録後、アンケート回答で3,000円OFFクーポンをプレゼントします。

メール対応希望の方は以下の「申込みフォーム」をご利用ください。

▼詳細ページ

- 至高プラン

- プレミアムプラン

- セレクト試聴プラン

ご入力いただいた情報を確認の上、問題なければそのまま発送手続きを開始いたします。

お支払いについて

運営側にて内容確認後、空き状況に問題がなければ

クレジットカード決済用の「請求書リンク(STORES)」をメールでお送りします。

- お支払いは事前決済(請求書経由のカード支払い)のみ対応

- 分割・銀行振込・代金引換はご利用いただけません

- VISA / Mastercard / JCB

- American Express / Diners Club / Discover

確認事項・お願い

- ご予約確定後のキャンセルは、原則としてお受けできません

- スケジュールや内容をご確認のうえ、お申し込みをお願いいたします

- 天災・配送トラブルなどやむを得ない事情がある場合は、個別にご相談ください

今後の流れ

- 決済完了後、運営より予約確定メールをお送りします

- 予約確定後、決済メールをご案内いたします

- 決済確認後、確定メールをご案内いたします

ご希望週に空きがない場合は、あらためて日程調整のご連絡を差し上げます。

STEP2 レンタル開始

レンタル期間は2泊3日からお選びいただけます。

お申し込み時にご指定いただいた開始希望日に、機材が到着するよう発送いたします。

発送について

- 配送業者:ヤマト宅急便 または 日本郵便

- ご希望の時間帯は、ご指定可能です

対応地域

全国対応です。

ただし、追加日数・追加料金を伴う個別対応が可能な場合もあります。

ご希望の場合は、事前にお問い合わせください。

レンタルQ&A(タップで開く)

サービス・対象者・料金について

- どんなサービスですか?

-

「オトノキワミ」は、全国対応の20万〜100万円クラスの高級ヘッドホンを、2泊3日から体験レンタルできるサービスです。

リケーブルを含むセット体験プランもご用意しています。

- レンタル料金はいくらか知りたいです

-

レンタル料金は以下を参照ください。

- ヘッドホンの状態が気になります

-

当サービスで扱うヘッドホンはすべて当方が新品で購入したものです。

多少の擦り傷はありますが、美品に近い状態でお届けします。

また、クリーニングも徹底しておりますので安心してご利用ください。

- どんな人におすすめですか?

-

以下のような方におすすめです。

- ハイエンドヘッドホンを本格的に試したい方

- 購入前にじっくり比較したい方

- 店舗での短時間試聴では納得できない方

- 地方在住で試聴機会が限られている方

- 自宅環境で落ち着いて音を確認したい方

- リケーブルや再生機器による音の変化に関心がある方

- オーディオ初心者でも利用できますか?

-

はい、ご安心ください。

接続方法や取り扱いに不安がある方には、事前にLINE/メール等でサポートを行っています。

初心者の方でも安心してご利用いただけます。

- 音楽制作などの現場使用も可能ですか?

-

はい、宅録・音楽制作・映像編集などの現場利用も歓迎しています。

※スタジオ設置・継続的な業務使用をご希望の場合は、別途お見積もり・契約書の締結をお願いすることがあります。

まずはお気軽にお問い合わせください。

- 法人・団体での申込みも可能ですか?

-

はい、法人名義・団体名義でのお申し込みにも対応しています。

スタジオ・制作会社・教育機関・イベント主催者等からのご利用を想定しています。

なお、高額機材のため、「受け取り・管理をされるご担当者様の身分証明書(個人名義)」のご提出をお願いしております。

- どこに住んでいてもレンタルできますか?

-

全国対応しております。

ただし、スケジュールや輸送条件によりご案内が異なりますので、まずはお気軽にお問い合わせからご相談ください。

申込み・本人確認・支払いについて

- 本人確認書類の提出は必須ですか?

-

はい。

高額機材の取り扱いにつき、すべてのお客様に本人確認書類の提出をお願いしています。

対象書類は以下のいずれかです。

- 運転免許証

- マイナンバーカード

加えて以下もご提出ください。

- 本人確認写真

ご提出方法は、公式LINEお申し込みフォーム内にてご案内いたします。

詳しくは「本人確認書類の提出について」をご覧ください。

- 法人・団体で申し込みの場合も本人確認書類は必要ですか?

-

はい。法人・団体名義でも、実際に受け取り・管理されるご担当者様の身分証明書をご提出いただいております。

なお、ご希望に応じて法人宛の請求書・納品書の発行も承ります。

- クレジットカード以外の支払い方法はありますか?

-

現在は、クレジットカード決済(一括払い)のみ対応しております。

※銀行振込・分割払い等には対応しておりません。

あらかじめご了承ください。

- 使用できるクレジットカードのブランドを教えてください。

-

以下の主要ブランドに対応しています。

- VISA

- MasterCard

- American Express

- JCB

※決済は「STORES予約」の決済システムを通じて、安全に処理されます。

- セキュリティが心配なのですが、カード情報は安全ですか?

-

はい、クレジットカード情報は当社では一切保持せず、STORES予約の決済代行システムにより厳重に管理されます。

SSL暗号化通信により安全性が確保されていますので、ご安心ください。

- 申し込み後に確認メールが届きません。

-

迷惑メールフォルダに振り分けられていないかご確認ください。

届いていない場合は、お手数ですがお問い合わせフォームからご連絡ください。

- 予約のキャンセルや日程変更はできますか?

-

申し訳ございません。

ご予約確定後のキャンセルおよび日程変更は一切お受けしておりません。

本サービスでは、予約と同時に「機材」と「貸出枠」を確保しているため、他のお客様へのご提供が難しくなります。

そのため、決済完了時点で契約が成立し、レンタル開始日前であっても、契約期間に応じた料金が発生いたします(返金不可)。

何卒ご理解・ご了承のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。

配送・受け取り・返却について

- 配送会社はどこですか?

-

ヤマト宅急便(宅急便コンパクトまたは通常便)または日本郵便(ゆうパック)にてお届けします。

機材のサイズやお届け先地域に応じて、最適な配送手段を当サービスにて選定いたします。

- 送料はかかりますか?

-

- 発送時の送料は当サービスが負担いたします

- 返却時の送料はお客様にご負担いただきます

返送方法や宛先は、機材に同封のご案内またはメールにてお知らせいたします。

- 北海道・沖縄などの地域でも利用できますか?

-

対応しております。

- 宅配ボックスでの受け取りは可能ですか?

-

恐れ入りますが、高額な精密機材のため、宅配ボックスでの受け取りに対応しておりません。

- 受け取りの時間指定はできますか?

-

可能です。

お申込み後に予約状況と合わせてお伺いいたします。

※地域や配送状況により、ご希望に添えない場合もございます。

- 商品の受け取りに実店舗へ行くことはできますか?

-

いいえ、当サービスは完全オンライン・宅配型のレンタルサービスです。

来店での受け渡しには対応しておりません。

- 返却が間に合わなかった場合はどうなりますか?

-

レンタル終了日の23:59までに返送手続きが完了しなかった場合、1日あたり20,000円(税込)の延滞料が発生します。

やむを得ない事情がある場合は、必ず事前にご相談ください。

- 返送先住所はどこですか?

-

機材に同封された返送用伝票に記載されています。

ご不明な場合はお問い合わせよりご連絡ください。

レンタル期間・延滞・複数利用について

- レンタル期間は何日ですか?

-

レンタル期間は2泊3日からお選びいただけます。

延長をご希望の場合は、次回予約の有無により対応可能なことがあります(要事前相談)。

延長料金は別途発生します。

プラン名 延長金(1日) 至高プラン ¥20,000 プレミアムプラン ¥15,000 セレクト視聴プラン ¥10,000 - 返却が遅れた場合はどうなりますか?

-

無断で返却が遅れた場合、1日ごとに20,000円(税込)の延滞料金が発生します。

著しい遅延や連絡不能が続いた場合は、商品の購入代金相当額を請求させていただく場合があります。

- 同時に複数のプランを申し込めますか?

-

原則として同一人物による複数同時申込は不可としています。

ただし、ご家族・ご友人と一緒に利用されるなど、特別な事情がある場合は事前にご相談ください。

- 継続的に利用したい場合はどうすればよいですか?

-

定期的なご利用や、次回の優先予約をご希望の方には、メールにて再レンタルのご案内をお送りしています。

継続利用をご検討の方は、お気軽にお問い合わせください。

機材の取り扱い・補償について

- 喫煙環境での使用はできますか?

-

喫煙環境でのご使用は固くお断りしております。

匂いやヤニ汚れが確認された場合は、クリーニングや部品交換にかかる実費をご請求させていただく場合があります。

快適な音響環境を保つため、ご理解とご協力をお願いいたします。

- 海辺や屋外イベントで使用できますか?

-

海辺・雨天・高湿度・温度変化の大きい環境での使用は禁止しております。

精密機器のため、適切な環境(ご自宅等)でのご利用をお願いいたします。

- 海辺や屋外イベントで使用できますか?

-

海辺・雨天・高湿度・気温差の激しい場所での使用は禁止しております。

精密機器のため、ご自宅など安定した環境でご使用ください。

- 自作のアンプや電源機器につないでもいいですか?

-

いいえ、自作機器との接続は禁止しております。

PSE認証など、安全性が確認された市販品をご使用ください。

自作機器による故障やトラブルは補償の対象外となります。

- 機材を破損してしまった場合はどうなりますか?

-

落下・水没・外装の破損などがあった場合は、速やかにご連絡ください。

自然故障や経年劣化は補償対象外ですが、故意・過失による破損は修理費または機材代・営業補填金をご請求させていただく場合があります。

- 紛失・盗難にあった場合は?

-

紛失・盗難・置き忘れなど、機材が返却できない場合は、購入価格相当額の全額負担・営業補填金をお願いしております。

外出時に持ち運ばないようご注意願います。

- 返却時の検品内容を教えてください

-

以下の4項目で貸出前・返却後の検品を行います。

- 匂い(タバコ・香水など)

- 汚れ・傷・破損

- 通電確認(正常動作するか)

- 音質(ノイズ・左右の音抜け等)

不備が確認された場合は、状況に応じて修理費や部品代をご請求することがあります。

- 故障していて使えませんでした

-

到着後24時間以内にご連絡ください。

状況に応じて、レンタル料の一部返金や代替品の再送など、誠実に対応いたします。

※「思った音が出ない」「期待していた音質と違う」など主観的な理由による返金は対応できませんので、ご了承ください。

機材の管理・クリーニングについて

- イヤーパッドやヘッドホンの衛生面が心配です。どのようにクリーニングされていますか?

-

オトノキワミでは、各機材の素材や構造に応じた専用ケア方法を採用しています。

メーカー・代理店推奨または素材に適した洗浄方法に従い、以下のような対応を行っています。

- イヤーパッドやヘッドバンドは、特殊ウエスで丁寧に除菌・拭き上げ

- 劣化や変色が見られた場合は、交換用パーツと即時交換

- 音質や装着感への影響が出ないよう、繊細な素材にも配慮した清掃を実施

安心してご利用いただけるよう、清潔な状態を常に維持しています。

- 喫煙環境で使用された機材はありますか?

-

いいえ、喫煙環境(紙巻き・電子タバコ含む)での使用は固く禁止しております。

万一、返却後にヤニ汚れや臭気が確認された場合は、以下の対応を行います。

- 清掃・脱臭費用(最大20,000円)の実費請求

- 次回貸出の品質保持のため、機材の一時運用停止

常に高いコンディションを保つため、ルールの遵守にご協力をお願いいたします。

- レンタル機材はすべて動作チェックされていますか?

-

はい。

すべての機材は貸出前に、以下の点検を行っています。

- 左右バランスの確認

- 端子接点・ケーブルの接触不良チェック

- ノイズや音抜けの有無の検査

- 平面磁界型など精密機材は、振動板の挙動も確認

音質・安全性の両面で問題がないことを確認のうえ、お届けしております。

- 自分でクリーニングして返却する必要はありますか?

-

いいえ、返却時のクリーニングは不要です。

当店で専門のメンテナンスを実施いたします。

ただし、明らかな水濡れや著しい汚れがある場合は、事前にご一報いただけますとスムーズに対応できます。

その他

- 領収書を発行してほしいのですが可能ですか?

-

はい、可能です。

お申し込み後にご案内するフォームにて「領収書希望」とご連絡ください。

PDF形式でメール送付いたします。

- レンタルした機材を購入することはできますか?

-

レンタル機材そのものの販売は行っておりません。

ただし、各製品の詳細レビュー記事を公式サイトで掲載しており、正規販売サイトへのリンクも案内しています。

購入をご検討の際は、そちらもあわせてご覧ください。

- レビューを投稿したいです

-

大歓迎です!

などでの投稿もお待ちしています。

「#オトノキワミ」などのハッシュタグをつけていただけると嬉しいです。

- 申込み後に確認メールが届きません

-

お申し込み直後に、当方より自動送信メールをお送りしています。

届かない場合は、以下をご確認ください。- 迷惑メールフォルダに入っていないか

- ご入力のメールアドレスに誤りがないか

それでも確認できない場合は、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください

- よくある質問以外で確認したいことがあるのですが?

-

ご不明点は、お問い合わせからお気軽にご相談ください。

個別にご対応いたします。

楽天やYahooショッピングでfinal DX6000 ![]() を見てみる⇩

を見てみる⇩

final DX6000レビューまとめ

final DX6000は、自然な音場感、耳に優しい装着感、長時間聴いても疲れない絶妙なサウンドバランス。

そのどれもが、高い完成度でまとまっています。

派手さや一聴してのインパクトを求める人にはやや地味に感じるかもしれませんが、じっくりと聴き込むほどに、このヘッドホンの底知れぬ魅力が浮かび上がってきます。

据え置き型アンプとの組み合わせで真価を発揮し、高音質音源を存分に楽しめる環境が整えば、DX6000はきっと音楽体験そのものを豊かにしてくれるでしょう。

DX6000を実際に買うと248,000円です。

高額な買い物で失敗だけは避けたいもの。

- 値段に見合う音かどうか不安

- 手持ち機材との相性が分からない

- 自宅でじっくり比較できれば安心

これらを解消するために『オトノキワミ』でご用意しました⇓

当店の

からDX6000をご予約いただけます。

メールでのご予約はフォームをタップ

オトノキワミ

オトノキワミ初回LINE限定で【3,000円OFFクーポン】を配布しています!

レンタル後に新品購入された方は、一部費用を当店がキャッシュバックします。

メールでのご予約はコチラ(タップで開く)

- SUSVARA UNVEILED

- final D8000 DC Pro Edition

- final D8000

- final DX6000

- FOCAL UTOPIA(初代)

- FOCAL STELLIA

お客様からの声を見る(タップで開く)

レンタルご利用ガイド(タップで開く)

STEP1 お申し込み・お支払い

当サービスのレンタルは、

からお申込み可能です。

公式LINEに無料登録ください。

登録後、アンケート回答で3,000円OFFクーポンをプレゼントします。

メール対応希望の方は以下の「申込みフォーム」をご利用ください。

▼詳細ページ

- 至高プラン

- プレミアムプラン

- セレクト試聴プラン

ご入力いただいた情報を確認の上、問題なければそのまま発送手続きを開始いたします。

お支払いについて

運営側にて内容確認後、空き状況に問題がなければ

クレジットカード決済用の「請求書リンク(STORES)」をメールでお送りします。

- お支払いは事前決済(請求書経由のカード支払い)のみ対応

- 分割・銀行振込・代金引換はご利用いただけません

- VISA / Mastercard / JCB

- American Express / Diners Club / Discover

確認事項・お願い

- ご予約確定後のキャンセルは、原則としてお受けできません

- スケジュールや内容をご確認のうえ、お申し込みをお願いいたします

- 天災・配送トラブルなどやむを得ない事情がある場合は、個別にご相談ください

今後の流れ

- 決済完了後、運営より予約確定メールをお送りします

- 予約確定後、決済メールをご案内いたします

- 決済確認後、確定メールをご案内いたします

ご希望週に空きがない場合は、あらためて日程調整のご連絡を差し上げます。

STEP2 レンタル開始

レンタル期間は2泊3日からお選びいただけます。

お申し込み時にご指定いただいた開始希望日に、機材が到着するよう発送いたします。

発送について

- 配送業者:ヤマト宅急便 または 日本郵便

- ご希望の時間帯は、ご指定可能です

対応地域

全国対応です。

ただし、追加日数・追加料金を伴う個別対応が可能な場合もあります。

ご希望の場合は、事前にお問い合わせください。

レンタルQ&A(タップで開く)

サービス・対象者・料金について

- どんなサービスですか?

-

「オトノキワミ」は、全国対応の20万〜100万円クラスの高級ヘッドホンを、2泊3日から体験レンタルできるサービスです。

リケーブルを含むセット体験プランもご用意しています。

- レンタル料金はいくらか知りたいです

-

レンタル料金は以下を参照ください。

- ヘッドホンの状態が気になります

-

当サービスで扱うヘッドホンはすべて当方が新品で購入したものです。

多少の擦り傷はありますが、美品に近い状態でお届けします。

また、クリーニングも徹底しておりますので安心してご利用ください。

- どんな人におすすめですか?

-

以下のような方におすすめです。

- ハイエンドヘッドホンを本格的に試したい方

- 購入前にじっくり比較したい方

- 店舗での短時間試聴では納得できない方

- 地方在住で試聴機会が限られている方

- 自宅環境で落ち着いて音を確認したい方

- リケーブルや再生機器による音の変化に関心がある方

- オーディオ初心者でも利用できますか?

-

はい、ご安心ください。

接続方法や取り扱いに不安がある方には、事前にLINE/メール等でサポートを行っています。

初心者の方でも安心してご利用いただけます。

- 音楽制作などの現場使用も可能ですか?

-

はい、宅録・音楽制作・映像編集などの現場利用も歓迎しています。

※スタジオ設置・継続的な業務使用をご希望の場合は、別途お見積もり・契約書の締結をお願いすることがあります。

まずはお気軽にお問い合わせください。

- 法人・団体での申込みも可能ですか?

-

はい、法人名義・団体名義でのお申し込みにも対応しています。

スタジオ・制作会社・教育機関・イベント主催者等からのご利用を想定しています。

なお、高額機材のため、「受け取り・管理をされるご担当者様の身分証明書(個人名義)」のご提出をお願いしております。

- どこに住んでいてもレンタルできますか?

-

全国対応しております。

ただし、スケジュールや輸送条件によりご案内が異なりますので、まずはお気軽にお問い合わせからご相談ください。

申込み・本人確認・支払いについて

- 本人確認書類の提出は必須ですか?

-

はい。

高額機材の取り扱いにつき、すべてのお客様に本人確認書類の提出をお願いしています。

対象書類は以下のいずれかです。

- 運転免許証

- マイナンバーカード

加えて以下もご提出ください。

- 本人確認写真

ご提出方法は、公式LINEお申し込みフォーム内にてご案内いたします。

詳しくは「本人確認書類の提出について」をご覧ください。

- 法人・団体で申し込みの場合も本人確認書類は必要ですか?

-

はい。法人・団体名義でも、実際に受け取り・管理されるご担当者様の身分証明書をご提出いただいております。

なお、ご希望に応じて法人宛の請求書・納品書の発行も承ります。

- クレジットカード以外の支払い方法はありますか?

-

現在は、クレジットカード決済(一括払い)のみ対応しております。

※銀行振込・分割払い等には対応しておりません。

あらかじめご了承ください。

- 使用できるクレジットカードのブランドを教えてください。

-

以下の主要ブランドに対応しています。

- VISA

- MasterCard

- American Express

- JCB

※決済は「STORES予約」の決済システムを通じて、安全に処理されます。

- セキュリティが心配なのですが、カード情報は安全ですか?

-

はい、クレジットカード情報は当社では一切保持せず、STORES予約の決済代行システムにより厳重に管理されます。

SSL暗号化通信により安全性が確保されていますので、ご安心ください。

- 申し込み後に確認メールが届きません。

-

迷惑メールフォルダに振り分けられていないかご確認ください。

届いていない場合は、お手数ですがお問い合わせフォームからご連絡ください。

- 予約のキャンセルや日程変更はできますか?

-

申し訳ございません。

ご予約確定後のキャンセルおよび日程変更は一切お受けしておりません。

本サービスでは、予約と同時に「機材」と「貸出枠」を確保しているため、他のお客様へのご提供が難しくなります。

そのため、決済完了時点で契約が成立し、レンタル開始日前であっても、契約期間に応じた料金が発生いたします(返金不可)。

何卒ご理解・ご了承のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。

配送・受け取り・返却について

- 配送会社はどこですか?

-

ヤマト宅急便(宅急便コンパクトまたは通常便)または日本郵便(ゆうパック)にてお届けします。

機材のサイズやお届け先地域に応じて、最適な配送手段を当サービスにて選定いたします。

- 送料はかかりますか?

-

- 発送時の送料は当サービスが負担いたします

- 返却時の送料はお客様にご負担いただきます

返送方法や宛先は、機材に同封のご案内またはメールにてお知らせいたします。

- 北海道・沖縄などの地域でも利用できますか?

-

対応しております。

- 宅配ボックスでの受け取りは可能ですか?

-

恐れ入りますが、高額な精密機材のため、宅配ボックスでの受け取りに対応しておりません。

- 受け取りの時間指定はできますか?

-

可能です。

お申込み後に予約状況と合わせてお伺いいたします。

※地域や配送状況により、ご希望に添えない場合もございます。

- 商品の受け取りに実店舗へ行くことはできますか?

-

いいえ、当サービスは完全オンライン・宅配型のレンタルサービスです。

来店での受け渡しには対応しておりません。

- 返却が間に合わなかった場合はどうなりますか?

-

レンタル終了日の23:59までに返送手続きが完了しなかった場合、1日あたり20,000円(税込)の延滞料が発生します。

やむを得ない事情がある場合は、必ず事前にご相談ください。

- 返送先住所はどこですか?

-

機材に同封された返送用伝票に記載されています。

ご不明な場合はお問い合わせよりご連絡ください。

レンタル期間・延滞・複数利用について

- レンタル期間は何日ですか?

-

レンタル期間は2泊3日からお選びいただけます。

延長をご希望の場合は、次回予約の有無により対応可能なことがあります(要事前相談)。

延長料金は別途発生します。

プラン名 延長金(1日) 至高プラン ¥20,000 プレミアムプラン ¥15,000 セレクト視聴プラン ¥10,000 - 返却が遅れた場合はどうなりますか?

-

無断で返却が遅れた場合、1日ごとに20,000円(税込)の延滞料金が発生します。

著しい遅延や連絡不能が続いた場合は、商品の購入代金相当額を請求させていただく場合があります。

- 同時に複数のプランを申し込めますか?

-

原則として同一人物による複数同時申込は不可としています。

ただし、ご家族・ご友人と一緒に利用されるなど、特別な事情がある場合は事前にご相談ください。

- 継続的に利用したい場合はどうすればよいですか?

-

定期的なご利用や、次回の優先予約をご希望の方には、メールにて再レンタルのご案内をお送りしています。

継続利用をご検討の方は、お気軽にお問い合わせください。

機材の取り扱い・補償について

- 喫煙環境での使用はできますか?

-

喫煙環境でのご使用は固くお断りしております。

匂いやヤニ汚れが確認された場合は、クリーニングや部品交換にかかる実費をご請求させていただく場合があります。

快適な音響環境を保つため、ご理解とご協力をお願いいたします。

- 海辺や屋外イベントで使用できますか?

-

海辺・雨天・高湿度・温度変化の大きい環境での使用は禁止しております。

精密機器のため、適切な環境(ご自宅等)でのご利用をお願いいたします。

- 海辺や屋外イベントで使用できますか?

-

海辺・雨天・高湿度・気温差の激しい場所での使用は禁止しております。

精密機器のため、ご自宅など安定した環境でご使用ください。

- 自作のアンプや電源機器につないでもいいですか?

-

いいえ、自作機器との接続は禁止しております。

PSE認証など、安全性が確認された市販品をご使用ください。

自作機器による故障やトラブルは補償の対象外となります。

- 機材を破損してしまった場合はどうなりますか?

-

落下・水没・外装の破損などがあった場合は、速やかにご連絡ください。

自然故障や経年劣化は補償対象外ですが、故意・過失による破損は修理費または機材代・営業補填金をご請求させていただく場合があります。

- 紛失・盗難にあった場合は?

-

紛失・盗難・置き忘れなど、機材が返却できない場合は、購入価格相当額の全額負担・営業補填金をお願いしております。

外出時に持ち運ばないようご注意願います。

- 返却時の検品内容を教えてください

-

以下の4項目で貸出前・返却後の検品を行います。

- 匂い(タバコ・香水など)

- 汚れ・傷・破損

- 通電確認(正常動作するか)

- 音質(ノイズ・左右の音抜け等)

不備が確認された場合は、状況に応じて修理費や部品代をご請求することがあります。

- 故障していて使えませんでした

-

到着後24時間以内にご連絡ください。

状況に応じて、レンタル料の一部返金や代替品の再送など、誠実に対応いたします。

※「思った音が出ない」「期待していた音質と違う」など主観的な理由による返金は対応できませんので、ご了承ください。

機材の管理・クリーニングについて

- イヤーパッドやヘッドホンの衛生面が心配です。どのようにクリーニングされていますか?

-

オトノキワミでは、各機材の素材や構造に応じた専用ケア方法を採用しています。

メーカー・代理店推奨または素材に適した洗浄方法に従い、以下のような対応を行っています。

- イヤーパッドやヘッドバンドは、特殊ウエスで丁寧に除菌・拭き上げ

- 劣化や変色が見られた場合は、交換用パーツと即時交換

- 音質や装着感への影響が出ないよう、繊細な素材にも配慮した清掃を実施

安心してご利用いただけるよう、清潔な状態を常に維持しています。

- 喫煙環境で使用された機材はありますか?

-

いいえ、喫煙環境(紙巻き・電子タバコ含む)での使用は固く禁止しております。

万一、返却後にヤニ汚れや臭気が確認された場合は、以下の対応を行います。

- 清掃・脱臭費用(最大20,000円)の実費請求

- 次回貸出の品質保持のため、機材の一時運用停止

常に高いコンディションを保つため、ルールの遵守にご協力をお願いいたします。

- レンタル機材はすべて動作チェックされていますか?

-

はい。

すべての機材は貸出前に、以下の点検を行っています。

- 左右バランスの確認

- 端子接点・ケーブルの接触不良チェック

- ノイズや音抜けの有無の検査

- 平面磁界型など精密機材は、振動板の挙動も確認

音質・安全性の両面で問題がないことを確認のうえ、お届けしております。

- 自分でクリーニングして返却する必要はありますか?

-

いいえ、返却時のクリーニングは不要です。

当店で専門のメンテナンスを実施いたします。

ただし、明らかな水濡れや著しい汚れがある場合は、事前にご一報いただけますとスムーズに対応できます。

その他

- 領収書を発行してほしいのですが可能ですか?

-

はい、可能です。

お申し込み後にご案内するフォームにて「領収書希望」とご連絡ください。

PDF形式でメール送付いたします。

- レンタルした機材を購入することはできますか?

-

レンタル機材そのものの販売は行っておりません。

ただし、各製品の詳細レビュー記事を公式サイトで掲載しており、正規販売サイトへのリンクも案内しています。

購入をご検討の際は、そちらもあわせてご覧ください。

- レビューを投稿したいです

-

大歓迎です!

などでの投稿もお待ちしています。

「#オトノキワミ」などのハッシュタグをつけていただけると嬉しいです。

- 申込み後に確認メールが届きません

-

お申し込み直後に、当方より自動送信メールをお送りしています。

届かない場合は、以下をご確認ください。- 迷惑メールフォルダに入っていないか

- ご入力のメールアドレスに誤りがないか

それでも確認できない場合は、お手数ですがお問い合わせよりご連絡ください

- よくある質問以外で確認したいことがあるのですが?

-

ご不明点は、お問い合わせからお気軽にご相談ください。

個別にご対応いたします。

楽天やYahooショッピングでfinal DX6000 ![]() を見てみる⇩

を見てみる⇩

コメント